Когда 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР, на защиту Родины встали не только мужчины, но и женщины. Во время Второй мировой войны Советский Союз стал единственной страной, где женщины принимали непосредственное участие в боевых действиях. Это было связано не только с колоссальными людскими потерями, но и с невероятным духовным порывом женщин, которые добровольно шли в армию, добивались отправки на фронт. Они спасали жизни солдат на поле боя и в госпиталях, несли службу в военно-воздушных силах, войсках связи и противовоздушной обороны. Заменяя мужчин на предприятиях, они осваивали новые профессии, ранее считавшиеся сугубо мужскими.

Мобилизация женщин-добровольцев проходила при участии центральных и местных партийных и комсомольских организаций. В первую очередь принимали тех, кто состоял в партии или комсомоле. Прошедших медицинскую комиссию женщин в возрасте от 19 до 30 лет направляли в воинские части и учреждения, а в возрасте от 30 до 45 лет – в тыловые службы. Призыву не подлежали женщины, имевшие семьи и беременные, а также работавшие в оборонной промышленности, наркоматах внутренних дел и государственной безопасности, на железнодорожном и водном транспорте.

Первая мобилизация среди женщин началась 23 июня 1941 года. В первую очередь призывали врачей, фельдшеров, медицинских сестер. На базе медицинских вузов и техникумов была организована подготовка медицинских сестер и санитарок. Всего за время войны в военно-санитарные части и учреждения поступили 41224 женщины-медработницы. Большое внимание уделялось подготовке военных связистов из числа женщин, для чего были организованы учебные и запасные части связи, а при заводах радиопромышленности – специальные курсы и школы. Центральный комитет ВЛКСМ по поручению Государственного комитета обороны 19 августа 1941 года принял постановление «О мобилизации 20 тысяч комсомольцев в РККА на курсы радиоспециалистов». В результате были отобраны 10 тысяч юношей и 10 тысяч девушек, преимущественно из добровольцев и радиолюбителей, имевших образование не ниже 7-8 классов средней школы.

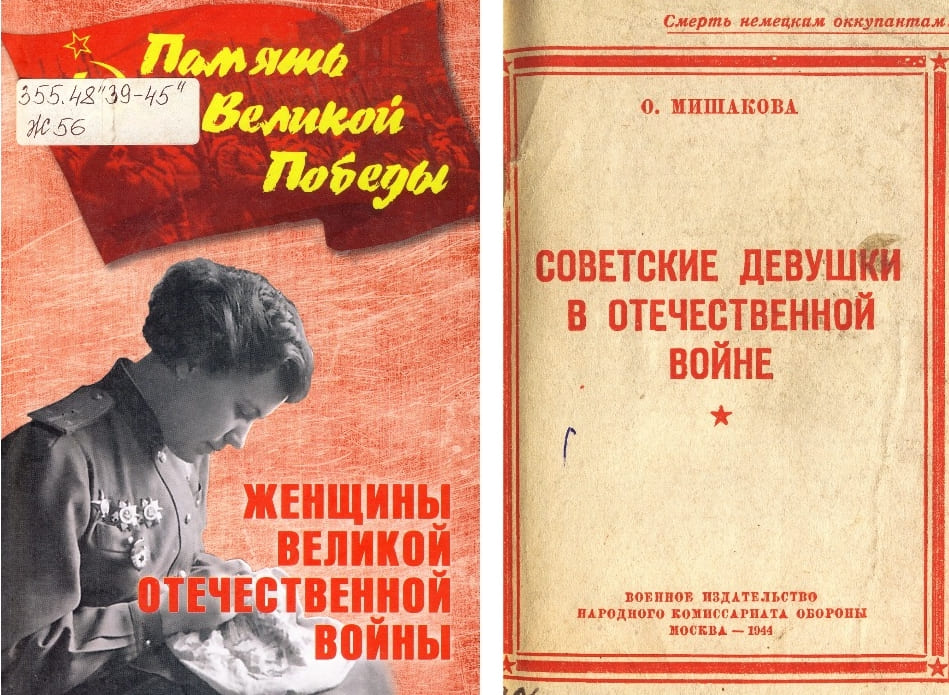

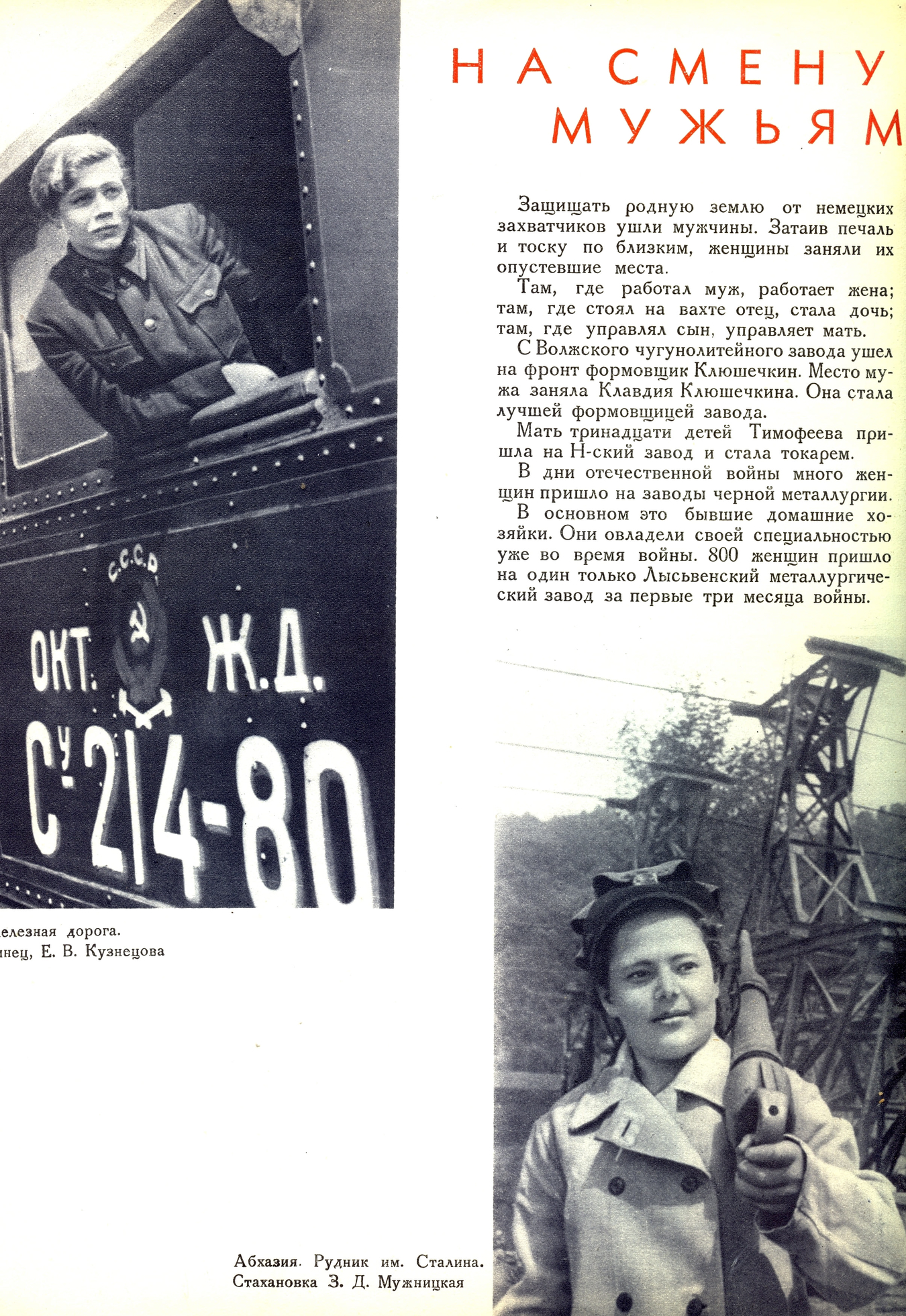

В первые дни Великой Отечественной войны женщины заменили ушедших на фронт мужчин в народном хозяйстве. Более миллиона колхозниц овладели профессиями трактористов, комбайнеров, механиков; свыше 200 тысяч стали бригадирами и председателями колхозов. Более миллиона женщин приняли непосредственное участие в боях с фашистскими захватчиками на фронте и в партизанских отрядах. Женщины рыли окопы, строили оборонительные сооружения. Этот трудовой подвиг нашел отражение в литературе военного времени.

Уже 9 июля 1941 года была подписана к печати работа В. И. Некрасова «Женщины, на тракторы и комбайны!», в которой автор рассказывал, как тысячи женщин откликнулись на лозунг «Все для фронта! Все для победы!» и начали осваивать новые профессии трактористов и комбайнеров. Я. И. Шур в работе 1941 года «Женщины, на трудовой фронт!» призывал читательниц приходить на заводы и занимать места мужчин. Только во второй половине 1941 года на заводы пришли почти 2 миллиона домохозяек и школьников.

7 сентября 1941 года в Москве прошел Первый Антифашистский женский митинг, на котором было принято обращение «К женщинам всего мира!», призывавшее к всеобщей борьбе с фашизмом и созданию единого фронта против гитлеризма. На митинге в Колонном зале выступили герои Советского союза, летчицы В. С. Гризодубова и М. М. Раскова, народная артистка СССР В. В. Барсова и многие другие. Это событие послужило поводом к созданию Антифашистского комитета советских женщин. Об этом повествует книга «Женщины всего мира – на борьбу против фашизма!». 10 мая 1942 года был проведен Всесоюзный митинг женщин-участниц Отечественной войны (2-й Антифашистский женский митинг), где было принято обращение «К женщинам всего мира». Среди выступавших были академик Л. С. Штерн, скульптор В. И. Мухина, писательница и поэтесса В. М. Ибнер, Л. Т. Космодемьянская (мать героя Советского Союза Зои Космодемьянской), участница обороны Севастополя А. Федоринчик и многие другие. Эти и другие выступления представлены в книге «Советские женщины в Отечественной войне». В апреле 1943 года в Москве прошел еще один всесоюзный митинг, в котором приняли участие матери и жены фронтовиков. Участницы митинга рассказали о своем опыте работы на заводах, в сельском хозяйстве, на речном транспорте, о помощи семьям фронтовиков, оказавшимся в трудном положении, и пообещали и дальше с честью выполнять все возложенные на их хрупкие плечи задачи.

В 1942 году провели четыре массовые мобилизации женщин. По постановлению ГКО СССР от 25 марта 1942 года «О мобилизации девушек-комсомолок в части ПВО» 100 тысяч девушек направились в части противовоздушной обороны. Они должны были заменить телефонистов, радистов, разведчиков-наблюдателей за воздухом зенитной артиллерии и других военных-мужчин. Во время второй мобилизации 15 апреля 1942 года на фронт отправились 30 тысяч женщин, которые должны были нести службу в войсках связи. Уже 18 апреля была объявлена третья мобилизация, в которую вошли 40 тысяч женщин. Они должны были заменить мужчин в военно-воздушных силах страны. В июне-октябре 1942 года были созданы 144 части ПВО, часть из них – полностью женские расчеты и батареи. 5 мая 1942 года вышло Постановление ГКО, согласно которому 25 тысяч девушек были мобилизованы в военно-морской флот.

Следующая мобилизация прошла в октябре 1943 года. 4200 женщин в возрасте от 18 до 45 лет были призваны для работы на артиллерийских базах и складах. Последняя мобилизация женщин была проведена 16 мая 1944 года и была обусловлена необходимостью в комплектовании должностей поваров, прачек, связисток и санитарок. Всего было призвано около 25 тысяч женщин.

Помимо мобилизации, десятки тысяч женщин добровольно приходили в пункты сбора и записывались добровольцами. Многие проявляли большую настойчивость, добиваясь отправки на фронт, обращаясь в военные комиссариаты, партийные и комсомольские организации. Патриотизм молодого поколения, воспитанного на примерах революционного прошлого страны, а также романтическое представление о войне, отличали девушек, осаждавших военкоматы.

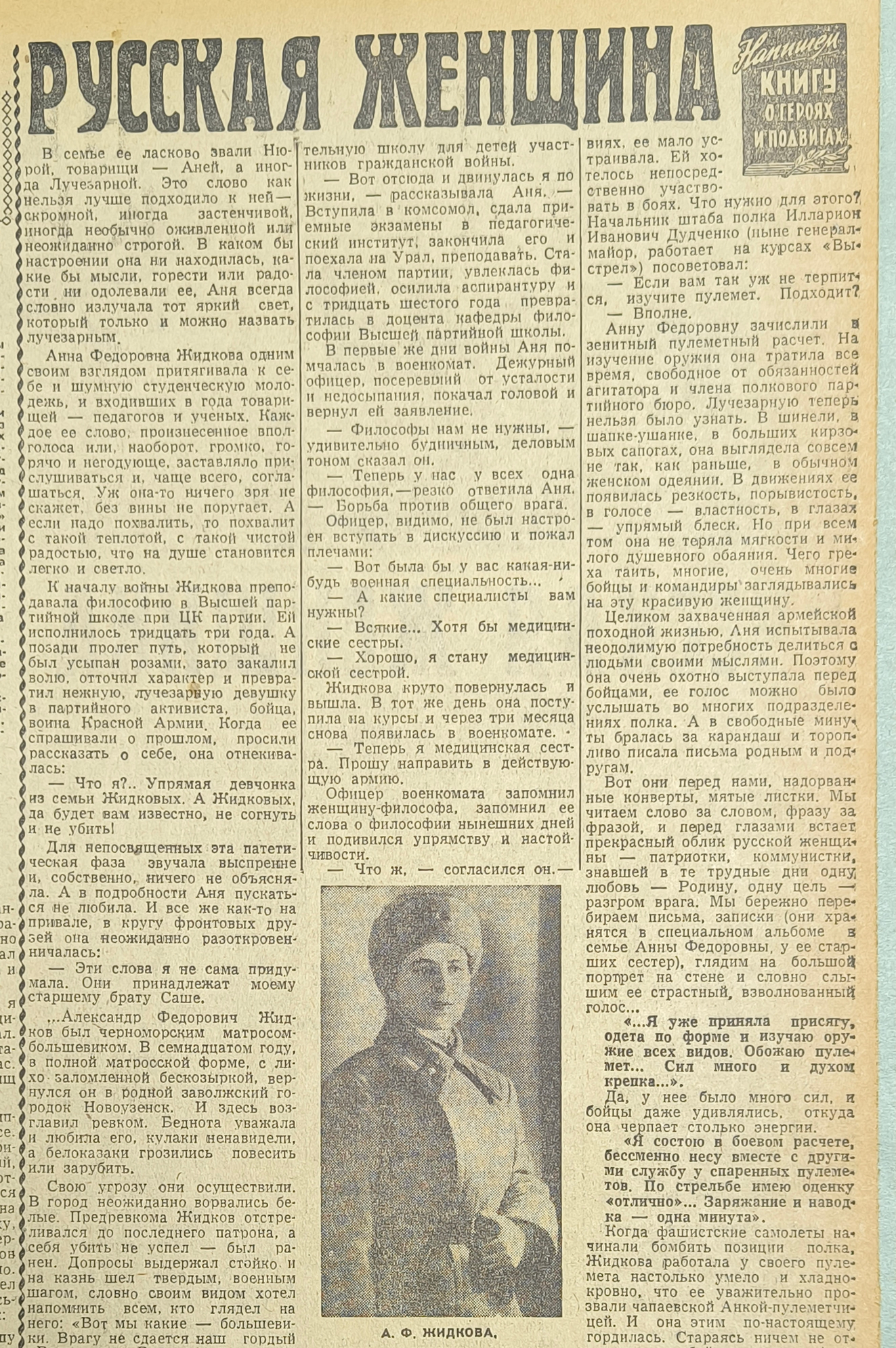

Одной из таких женщин-добровольцев была Анна Федоровна Жидкова. Она родилась в 1908 году в городе Новоузенске Саратовской губернии, в многодетной семье бедного сапожника. В ходе революционных событий Анна осталась сиротой и попала в детский дом в Поволжье. В 1923 году ее перевезли в Москву, где девушка училась в опытно-показательной школе для детей участников гражданской войны. В 1930 году Анна окончила Этнологический факультет МГУ, преподавала историю в школе рабочей молодежи в Свердловске при Верхне-Исетском заводе, тогда же вступила в КПСС. В 1932-1935 годах училась в аспирантуре философского факультета МГУ, стала кандидатом наук. С 1936 года она. работала на кафедре философии Высшей школы пропагандистов при ЦК ВКП(б) (с 1939 – Высшая партийная школа при ЦК ВКП(б)). Одновременно с преподаванием Анна занималась научной работой, писала статьи по истории философии. В 1940 году А. Ф. Жидкова вместе с Н. Г. Таракановым подготовила сборник «Античная философия». Один из экземпляров этой книги хранится в фонде нашей библиотеки.

В первые дни войны Анна обратилась в военкомат с просьбой послать ее добровольцем на фронт. Получив отказ, она в тот же день записалась на трехмесячные курсы медсестер и, окончив их с отличием, снова пришла в военкомат. На вопрос, почему она, кандидат философских наук, идет на фронт, ответила: «У нас теперь одна философия – бить врага». Жидкова участвовала в обороне Москвы в составе 3-й Московской Коммунистической дивизии (в январе 1942 года преобразована в 130-ю стрелковую дивизию). Анна Федоровна участвовала в формировании медсанбата дивизии. Когда не было раненых, чтобы не сидеть без дела, она попросила зачислить ее в зенитный пулеметный расчет – защищать небо Москвы. Вскоре за умелую работу по фашистским самолетам ее уважительно прозвали «Анка-пулеметчица». А. Жидкову избрали комиссаром учебного лыжного батальона, а вскоре выдвинули в политотдел дивизии инструктором по пропаганде с присвоением звания старшего политрука.

В феврале 1942 года 130-ю стрелковую дивизиь перебросили на Северо-западный фронт. Бойцы совершили 100-километровый марш через озеро Селигер в Молвотицком районе Ленинградской области и вступили в бой с противником. Анна Жидкова погибла в этом бою, ведя огонь из пулемета. Письма А. Ф. Жидковой родным были опубликованы в газете «Красная звезда» за 31 марта 1962 года.

Большинство женщин (около 180 тысяч) служили в войсках противовоздушной обороны. Около 120 тысяч попали в ПВО в марте 1942 года, в один из самых тяжелых моментов Великой Отечественной войны. В то время часть мужчин, которые могли бы отправиться на фронт, остро нуждавшийся в пополнении, оказались на оккупированных территориях. В других областях страны молодых призывников оказалось немного, и пришлось расширять диапазон призывных возрастов. В это время обратили внимание на мужчин, служивших в частях противовоздушной обороны не на фронте, а в тылу. Численность этого резерва составляла чуть больше 100 тысяч человек. Было принято решение заменить их девушками-комсомолками. Они должны были занять должности разведчиков-наблюдателей, прибористов-наводчиков, членов расчетов прожекторных станций, зенитных пулеметов и аэростатов заграждения. Возраст девушек-призывников должен был составлять от 19 до 25 лет, образование не ниже 5-7 классов. Не менее 40 % мобилизованных комсомолок должны были иметь полное среднее образование, так как им предстояло работать со сложными приборами воздушного наблюдения, а это требовало хорошей подготовки. К началу апреля число мобилизованных комсомолок превысило 120 тысяч. Больше всего мобилизованных девушек – 45 тысяч – направили в зенитную артиллерию, около 40 тысяч – в службу воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). На обучение девушек, определенных в зенитную артиллерию и в зенитно-пулеметные части, как и обслуживающих аэростаты ПВО, отводилось полтора месяца. Для подготовки прожектористов и связистов службы ВНОС был установлен срок в два месяца.

В основном зенитные подразделения прикрывали от налетов фашистской авиации города, пути сообщения и важные стратегические объекты. Они защищали небо Ленинграда и Москвы, прикрывали советские войска на Северном Кавказе и вдоль Волги, отражали массированные налеты на Мурманск и Архангельск, где разгружались союзные конвои. Маршал В. И. Чуйков писал в своих воспоминаниях:

«Боеспособность женских расчетов и батарей была ничуть не ниже боеспособности тех зенитных подразделений, расчеты которых были укомплектованы преимущественно мужчинами».

Во время Сталинградской битвы три зенитные батареи второго дивизиона 1077-го полка зенитной артиллерии, укомплектованные частично женским персоналом, встретили рвущуюся к городу 16-ю танковую дивизию. 23 августа 1942 года у тракторного завода произошло сражение, где 37 зенитных расчетов преградили путь фашистским танкам, ведя огонь прямой наводкой. Постепенно зенитки замолкали, не выдержав натиска танков и авиации противника. Среди погибших расчетов было много женщин. Их самоотверженные действия позволили развернуть для обороны танковый корпус генерала А. Г. Кравченко.

О подвиге женского зенитного расчета рассказывается в замечательной книге фронтовика Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие», опубликованной в 1969 году. Это произведение было поставлено на сцене Театра на Таганке, несколько раз экранизировалось. Советская картина режиссера С. И. Ростоцкого была признана лучшим фильмом 1972 года.

В годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу жизни солдатам Красной армии спасали более 700 тысяч врачей и медицинских работников. Женщины, составлявшие почти половину медиков, оказывали помощь миллионам раненых как на поле боя, так и в госпиталях. За годы войны было подготовлено несколько сот тысяч медицинских сестер, санитарных дружинниц, санитарок. Больше 20 миллионов советских граждан прошли обучение по программе «Готов к санитарной обороне СССР».

Медицинские сестры первыми сталкивались со всеми ужасами войны. На своих плечах они вытаскивали раненых с поля боя, прикрывали их своими телами от пуль и осколков. Многие медсестры отдавали свои жизни и здоровье для спасения раненых красноармейцев. И. В. Сталин подписан приказ «О представлении к правительственным наградам» за вынос раненых с поля боя. Большое количество санитаров-носильщиков были награждены медалью «За боевые заслуги» и «За отвагу», представлены к ордену «Красной Звезды».

Одной из многих медсестер была Зинаида Михайловна Туснолобова. Она родилась в 1920 году, до войны работала химиком в Полоцке. После нападения Германии Зинаида поступила на курсы медсестер, окончив их, ушла на фронт добровольцем, попав в 849-й стрелковый полк Сибирской дивизии. Боевое крещение она получила под Воронежем в июле 1942 года, где ходила в атаку, оказывала помощь раненым, вынесла с поля боя 40 солдат.

Всего за 8 месяцев, проведенных на фронте, Зинаида вынесла с поля боя 123 раненых. 2 февраля 1943 года в бою у станции Горшечное в Курской области была тяжело ранена – ей перебило ноги. Спустя сутки З. Туснолобову обнаружила разведгруппа и доставила ее в полевой госпиталь. От сильного обморожения развилась гангрена, в результате 8 операций ей ампутировали руки и ноги. Хирург сконструировал для нее специальную манжетку на правую руку. Благодаря этому приспособлению Зинаида научилась писать, держать вилку, ложку, зубную щетку. Находясь в госпитале, Зинаида Туснолобова написала письмо в газету «Вперед на врага», обращаясь к бойцам Красной армии. В нем были такие строчки:

«Пусть это письмо дойдет до сердца каждого из вас. Это пишет человек, которого фашисты лишили всего – счастья, здоровья, молодости. Мне 23 года. Уже 15 месяцев я лежу, прикованная к госпитальной койке. У меня теперь нет ни рук, ни ног. Это сделали фашисты. И вот я инвалид. Недавно я научилась писать. Это письмо я пишу обрубком правой руки, которая отрезана выше локтя. Мне сделали протезы, и, может быть, я научусь ходить. Если бы я хотя бы еще один раз могла взять в руки автомат, чтобы расквитаться с фашистами за кровь. За муки, за мою исковерканную жизнь! … Но я не падаю духом. Я верю в себя, верю в свои силы, верю в вас, мои дорогие! Я верю, в то, что Родина не оставит меня. Я живу надеждой, что горе мое не останется неотомщенным, что немцы дорого заплатят за мои муки, за страдания моих близких».

Туснолобова получила на свое письмо много откликов, на фронте появились танки и самолеты, на которых было написано «За Зину Туснолобову!». 6 декабря 1957 года Зинаиде Михайловне Туснолобовой-Марченко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина.

Екатерина Илларионовна Демина (урожденная Михайлова) родилась в 1925 году в Ленинграде. Лишившись в раннем возрасте родителей, воспитывалась в детском доме, после чего жила у своей старшей сестры. В Красную армию вступила в июне 1941 года, прибавив к своему 15-летнему возрасту 3 года. Служила в одной из частей, оборонявшей Смоленск. В боях под Гжатском 13 сентября 1941 года получила тяжелое ранение в ногу. После выздоровления служила на военно-санитарном судне «Красная Москва», переправлявшем раненых из Сталинграда, где получила звание главного старшины. После завершения Сталинградской битвы Е. Михайлова подала просьбу о зачислении санитарным инструктором в 369-й отдельный батальон морской пехоты, с которым она с боями прошла от Кавказа и Крыма до Австрии. В ходе боев была трижды ранена.

В конце января 1944 года Е. Михайлова принимала участие в десанте в Керченском порту, мужественно проявила себя в уличных боях, перевязала 85 раненых солдат и офицеров, вынесла с поля боя 13 тяжелораненых. После освобождения Крыма батальон был переброшен под Одессу. За проявление исключительной отваги она была представлена к званию Героя Советского Союза, но награждена орденом Красного Знамени. 4 декабря 1944 года проявила героизм при взятии крепости Илок.

Десантники высаживались по шею в ледяной воде. Атака 52-й стрелковой дивизии на суше задерживалась, и из 50 десантников, занявших на острове круговую оборону, в строю остались только 13, причем все были ранены. Е. Михайлова, сама будучи раненой, продолжала оказывать помощь тонувшим бойцам, привязывая их поясными ремнями к прибрежным деревьям и камышу. При приближении вражеских лодок отбивала атаку противника, убила 5 вражеских солдат. Выполнив боевую задачу, только семеро моряков остались боеспособными. Ослабевшую от потери крови и воспаления легких Е. Михайлову переправили в госпиталь. 9 декабря 1944 года ее повторно представили к званию Героя Советского Союза. В наградном листе перечислялись обстоятельства боя за Илок, отмечался героизм девушки, но в наградном отделе сочли описание подвигов неправдоподобным и вернули назад представление к награде. Командующий флотилии контр-адмирал Г. Н. Холостяков смог наградить Е. Михайлову только вторым орденом Красного Знамени.

Приказ был подписан 8 марта 1945 года. Едва оправившись ранения, Екатерина сбежала из госпиталя в свой батальон, приняв участие в десанте на Имперский мост в Вене. Здесь же она встретила 9 мая 1945 года. О ее фронтовых подвигах в 1964 году был снят документальный фильм «Катюша». Звания Героя была ее удостоили только в мае 1990 года.

.jpg)

В первые дни войны гитлеровская авиация нанесла советским военно-воздушным силам значительный урон. Только в первый день войны было СССР лишился более тысячи боевых самолетов, а до конца 1941 года суммарные потери советской авиации составили почти 18 тысяч крылатых машин. Значительными были и потери кадрового состава авиаторов Красной армии, которые срочно требовалось восполнить.

Вскоре после начала войны герой Советского союза М. М. Раскова обратилась в ЦК ВКП(б) с предложением создать новые авиационные полки ВВС, в которых воевали бы женщины. В сентябре была создана авиационная группа № 122, командование которой было поручено Расковой. 8 октября 1941 года был издан приказ наркома обороны И. В. Сталина «О сформировании женских авиационных полков ВВС Красной армии». Первую авиагруппу (137 человек) создали меньше чем за 10 дней и уже 17 октября отправили в город Энгельс, где была организована подготовка личного состава к ведению боевых действий. Желающих вступить в ряды летчиц оказалось так много, что было принято решение сформировать и направить на фронт три женских авиаполка: 588-й ночной легкобомбардировочный полк на самолетах У-2, 586-й истребительный полк на самолетах ЯК-1 и 587-й бомбардировочный авиационный полк на самолетах Су-2 и Пе-2.

Самым известным женским авиаполком в военно-воздушных силах стал 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк. Его боевой путь начался 24 мая 1942 года в городе Морозовске Ростовской области и завершился 9 мая 1945 года в городе Свинемюнде. Летчицы на легких бипланах У-2 вылетали по ночам на бомбардировку позиций врага. В летнее время экипаж мог совершить до 6 боевых вылетов, а зимой – до 10-12 боевых вылетов. На бипланах отсутствовала радиосвязь и средства навигации, не было бомбового отсека. Для них были сконструированы бомбодержатели, которые крепились прямо под плоскости самолета. Командир полка Евдокия Бершанская разработала специальную тактику нападения, к которой немцы оказались не готовы. Самолеты летали на минимальной высоте, чтобы вражеские радары не могли заметить их приближения. Как только цель появлялась в поле зрения летчиц, они глушили моторы и их самолеты начинали планировать. После сброса бомб девушки заводили моторы и улетали. Немцы прозвали летчиц «ночными ведьмами». За мужество и героизм, проявленные в боях с фашистами, 8 февраля 1943 года полк был удостоен звания «Гвардейский» и переименован в 46-й. Всего за время войны женские экипажи провели в воздухе 28676 часов (или 1191 полные сутки), уничтожив 46 складов боеприпасов, 86 огневых точек врага, 17 переправ, множество топливных цистерн, 9 поездов и 2 железнодорожные станции. После войны комиссар полка Е. Я. Рачкевич разыскала могилы всех погибших летчиц. Один из популярных послевоенных фильмов «Небесный тихоход» рассказывает о службе женской эскадрильи У-2 в годы войны.

Воспоминания о военных годах в книге «Небо, "штурмовик", девушка: "Я – "Береза"! Как слышите меня?"» оставила летчица Анна Александровна Тимофеева-Егорова. Анна Тимофеева родилась в 1916 года в деревне Володово Тверской губернии в крестьянской семье. После окончания семи классов отправилась в Москву, работала на Метрострое, закончила аэроклуб Метростроя в Малых Вязёмах. Окончила школу летчиков Осоавиахима («Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству») в Херсоне. С 1939 году работала летчиком-инструктором Калининского аэроклуба. В начале войны была зачислена летчиком в 130-ю отдельную авиационную эскадрилью связи Южного фронта. Летала на самолете У-2, совершив 236 вылетов. В феврале 1942 года была награждена орденом Красного Знамени. В том же году добилась перевода в 805-й штурмовой авиационный полк, летала на Ил-2. За участие в прорыве «Голубой линии» под Новороссийском ее представили ко второму ордену Красного Знамени. Она вспоминала те дни так:

«На моих глазах вспыхнул и горящим факелом рухнул в Азовское море самолет ведущего нашей группы Капитана Покровского. В тот день мы недосчитались еще пяти экипажей. Я вылезла из кабины "Ила" и, не снимая парашюта и шлемофона, побежала в сторону от стоянки самолетов, не в силах больше сдержаться. Упала и разрыдалась. Механики молча свертывали чехлы невернувшихся машин, а я плакала, вспоминая, как падали в море мои боевые друзья – падали, как смертельно раненые птицы».

Вместе со стрелком Е. А. Назаркиной Егорова составила первый женский экипаж в штурмовой авиации. Всего за Великую Отечественную войну Анна Егорова совершила 277 боевых вылетов, стала штурманом полка. 22 августа 1944 г. она была сбита над Студзянками, с тяжелым ранением попала в плен, прошла несколько концлагерей. С помощью военнопленных смогла сберечь партийный билет и два ордена Красной звезды. В январе 1945 года была освобождена танкистами 5-й ударной армии из концлагеря «Заксенхаузен». После войны А. Егорова вернулась работать на Метрострой. В 1965 году, только после третьего представления к награде, ей присвоили звание Героя Советского Союза.

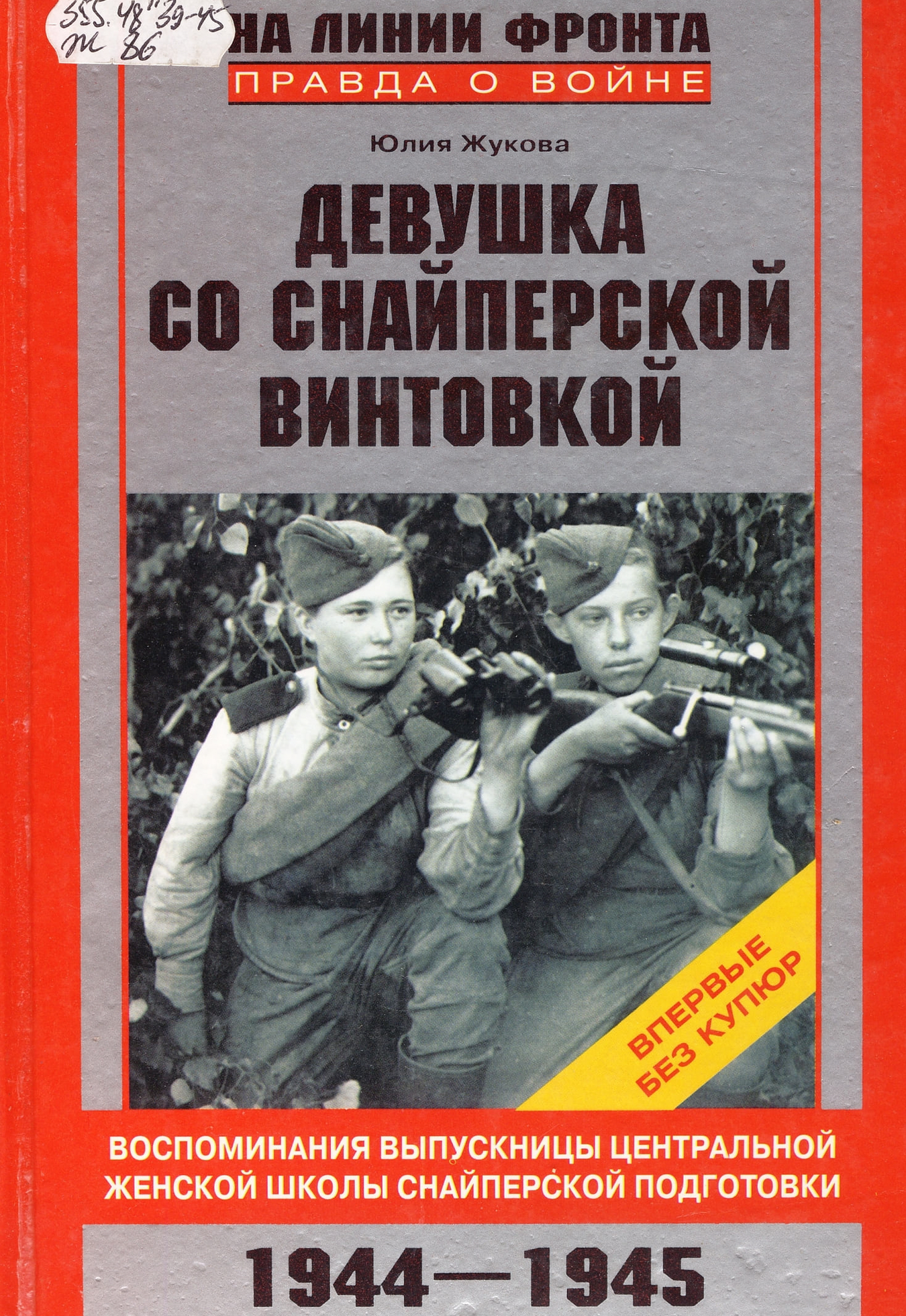

Весной 1942 года при Главном управлении Всевобуча НКО СССР была организована Центральная школа инструкторов-снайперов. В декабре того же года здесь открылись курсы снайперской подготовки для женщин, на которых учились 490 курсанток. В мае 1943 года на базе этих курсов открылась Центральная женская школа снайперской подготовки. Требования к курсантам были непростые. Отбирались физически выносливые девушки с отличным зрением, в возрасте до 25 лет и образованием не менее семи классов, прошедшие подготовку в снайперских подразделениях Всевобуча и специальную медицинскую комиссию. Учебным занятиям ежедневно отводилось 8 часов. Помимо основных предметов, курсантов учили топографии, правилам маскировки, подготовке ячейки для стрельбы. Начальник политотдела школы Е. Н. Никифорова вспоминала:

«В осенний дождь, в зимнюю метель, в летний зной девушки с полной солдатской выкладкой шли на занятия. А идти до стрельбищ надо было ни много, ни мало семь километров».

К концу учебы девушки должны были на отлично сдать стрельбу на расстоянии 1000 метров «по станковому пулемету», с 800 метров – «по перебежчику», с 500 метров – «по грудной мишени». При выпуске вместе с экзаменами по стрелковому искусству выпускницам было необходимо выдержать 70-километровый марш-бросок с полной солдатской выкладкой, состоявшей из скатки, винтовки, противогаза и саперной лопатки. Проработав 27 месяцев, Центральная женская школа снайперской подготовки выпустила четыре набора, насчитывавших 1885 курсанток. Снайперов готовили не только в вышеназванной школе, но также в организация «Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству».

Одна из выпускниц этой школы, Юлия Константиновна Жукова, после войны написала книгу «Девушка со снайперской винтовкой» (М., 2006). Ю. Жукова вступила в Красную армию добровольцем в 1944 году, когда ей исполнилось 18 лет. После окончания школы снайперской подготовки ее отправили на фронт в 611-й стрелковый полк в Восточную Пруссию. Ю. Жукова принимала участие в снайперских дуэлях и тяжелых наступлениях, была награждена медалью «За отвагу». В марте 1945 года она получила ранение и после выписки из госпиталя была направлена в 480-й гаубичный артиллерийский полк Резерва Главного командования 3-го Белорусского фронта, где исполняла обязанности старшей телефонистки в штабе дивизии. Здесь она встретила победу. В книге Ю. Жукова откровенно и живо рассказывает об учебе в школе снайперов, тяжелых буднях фронтовой службы.

Еще одной выпускницей школы снайперов была Мария Григорьевна Кувшинова. Она родилась в 1927 году под Свердловском. Первые два года войны Мария работала на заводе города Карпинска. В 1943 году в местный городской комитет комсомола пришли несколько путевок для снайперской школы, недавно открывшейся в Москве. Чтобы попасть туда, Маша прибавила себе 3 года. Окончив снайперскую школу в апреле 1944 года, Кувшинова попала в 331-ю стрелковую дивизию Западного фронта. Вначале солдаты встретили девушек-снайперов настороженно, особенно их удивляла миниатюрная Мария, рост которой ненамного превышал ее винтовку.

Однако вскоре ее меткая стрельба не оставила сомнений в ее мастерстве. В армейских документах отмечалось, что Кувшинова поражала цели с первого выстрела. Менее чем за месяц на ее счету было шесть поверженных врагов.

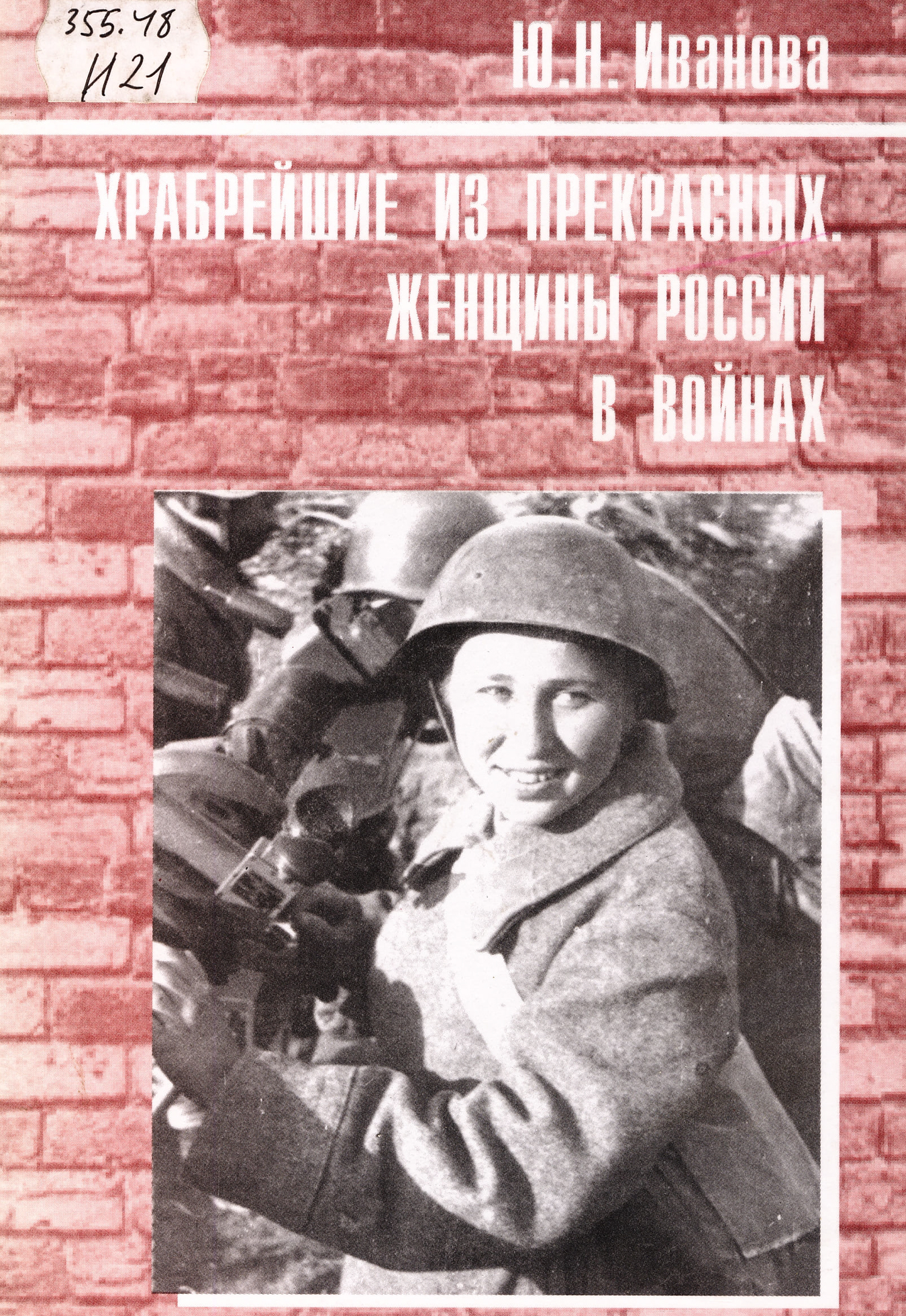

Всего до конца войны она уничтожила 23 немецких солдат и офицеров. За свой подвиг Мария Кувшинова была удостоена ордена Славы III степени. Кувшинова прошла с боями от Орши до Кенигсберга. В мае 1944 года ее сфотографировал военный фотокорреспондент М. Савин, в 1945 году этот снимок был опубликован в журнале «Огонек».

Елизавета Федоровна Миронова родилась в 1924 году в Москве. После окончания средней школы в 1941 году вступила в ряды Красной армии. Принимала участие в обороне Одессы и Севастополя в составе 1-го добровольческого отряда моряков. Затем была снайпером 255-й Отдельной Краснознаменной бригады морской пехоты Черноморского флота (старший краснофлотец) в районе Новороссийска. В октябре 1942 года в районе Горячего Ключа (Фанагорийское) за 5 дней боев уничтожила более 20 фашистов. В ночь с 9 на 10 сентября 1943 года началась Новороссийская наступательная операция войск Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота с целью освобождения Новороссийска. Среди десантных частей находилась и 255-я ОКБРМП, которая высадилась в районе мыса Любви и пристани Каботажной. При этом бригада понесла большие потери, в том числе и в снайперах. Старший краснофлотец Е. Ф. Миронова была тяжело ранена осколками и 29 сентября умерла от перитонита в Геленджикском госпитале в возрасте 19 лет. Похоронена в Геленджике.

Из воспоминаний военного фотографа Е. А. Халдея:

«Впервые я ее встретил в 1942-м в дни обороны Севастополя. Она только начинала воевать, была ученицей знаменитой Людмилы Павличенко. В 1943-м я вновь сфотографировал ее – на Малой земле под Новороссийском. Лиза уже была известным снайпером 255-й бригады морской пехоты, а по вечерам в землянке показывала солдатам кинофильмы. Оказывается, она на фронте... освоила специальность киномеханика. Была она красивая, скромная, добрая – такая, как на этом снимке. После штурма Новороссийска я узнал, что она тяжело ранена. Прошло много лет, и однажды в Геленджике на обелиске над братской могилой я прочитал затуманенными от слез глазами знакомое имя: снайпер Лиза Миронова».

Партизанское движение и подполье

В Великой Отечественной войне большую роль в победе над врагом играло партизанское и подпольное движение на оккупированных территориях. К концу 1944 года партизанские отряды насчитывали свыше полутора миллионов человек. Наравне с мужчинами активными участниками партизанского движения были женщины. Количество женщин в партизанском движении доходило до 10 %. Они не только были врачами и медсестрами, но также участвовали в боях, устраивали диверсионные акты. Вполне обычно звучали слова И. В. Сталина, которые он произнес при прощании с руководителями партизанских соединений на совещании в Кремле 31 августа 1942 г.: «Передайте привет партизанам и партизанкам». В самый трудный, начальный, период войны бессмертные подвиги совершили Зоя Космодемьянская, Елизавета Чайкина, Антонина Петрова, удостоенные звания Героя Советского Союза. Девушки-партизаны воевали с фашистами в составе диверсионных групп. В одном из районов оккупированной Белоруссии действовала группа, в которую входили Вера Одинец, Полина Осина и Александра Горбунова. Они взорвали три моста, пустив под откос восемь эшелонов с техникой и солдатами. Одним из руководителей организации «Партизанская искра» в Крыму была Дарья Дьяченко, удостоенная звания Герой Советского Союза посмертно. В подпольной организации «Молодая гвардия» в Краснодоне состояли Ульяна Громова и Любовь Шевченко. В Карелии 18-летние связные ЦК компартии республики Мария Мелентьева и Анна Лисицына были удостоены звания Героя Советского Союза посмертно. Военный корреспондент, писатель И. Г. Эренбург, побывав в партизанском отряде, записал:

«Я видел много партизан в прифронтовой полосе, видел стариков и подростков. Видел молоденькую девушку Катю, которая до войны занималась музыкой, увлекалась Шостаковичем, Стравинским... и которая теперь взрывает мосты. У нее были близорукие добрые глаза и тонкие розовые пальцы, будто только что вымытые ледяной водой. А рассказывала она о том, как лежала в снегу возле моста и ждала немцев».

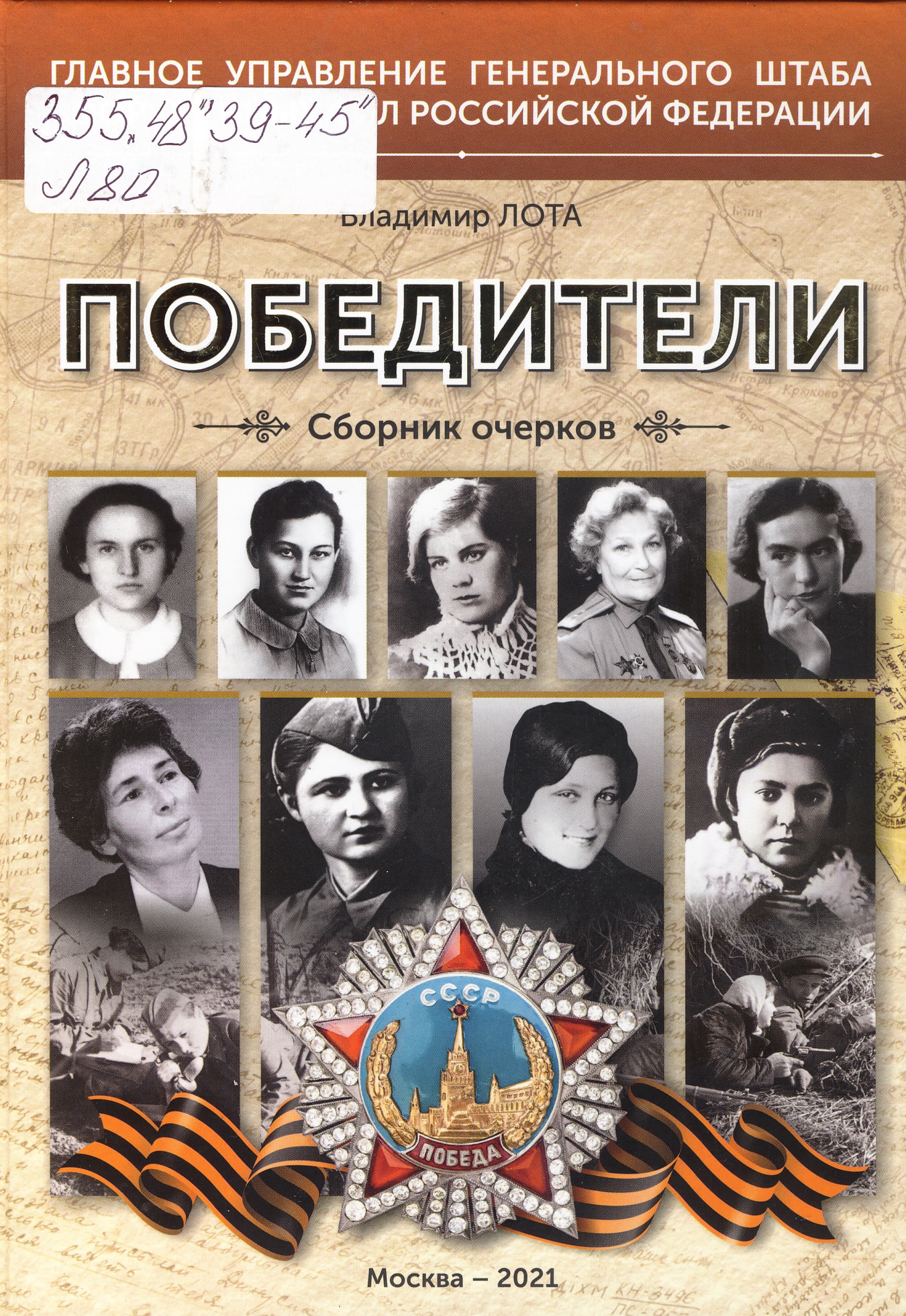

По данным Минобороны на 1993 год, всего за годы войны на военной службе находилось около 490 тысяч женщин. В российской историографии общую численность советских женщин, участвовавших в боевых действиях, приравнивают к 800 тысячам человек. Историк Н. К. Петрова считает, что на фронте в разные периоды сражались от 600 тысяч до 1 миллиона женщин. За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, 92 женщины были удостоены звания Героев Советского Союза, четверо стали полными кавалерами ордена Славы.

.jpg)