Жизнь и творчество А. С. Пушкина в дореволюционных работах

В первые годы после гибели Пушкина издание полной биографии поэта, имевшего репутацию мятежника, было крайне затруднительно, а упоминание об отдельных этапах жизненного пути Пушкина находилось под строжайшим запретом. К таким периодам относились ссылка и дружба с декабристами, а также его политические взгляды.

Первое исследование творчества Пушкина принадлежало перу литературного критика В. Г. Белинского. В 1837 г. вскоре после трагической дуэли он писал М. А. Бакунину: «Скоро примусь за статью о Пушкине. Это должно быть лучшей моей критической статьей». С 1843 по 1846 гг. на страницах «Отечественных записок» Белинский опубликовал 11 статей под общим названием «Сочинения Александра Пушкина». В них была представлена история развития русской литературы от произведений Ломоносова до подробного анализа творчества Пушкина. Через последнего Белинский раскрывал перспективу развития русской литературы. Уже в первой статье автор заметил, что «…писать о Пушкине - значит, писать о целой русской литературе: ибо как прежние писатели русские объясняют Пушкина, так Пушкин объясняет последовавших за ним писателей». Подводя итоги своих исследований, Белинский отметил, что задача определения исторического и художественного значения поэта не завершена. Каждое следующее поколение «будет выносить свое суждение о поэте, и никогда это суждение не будет окончательным и исчерпывающим». Для Белинского Пушкин - символ таланта русского народа.

Основы научной пушкинистики в начале 50-х годов XIX в. заложили П. В. Анненков и П. И. Бартенев. К тому времени события жизни поэта утратили острую политическую злободневность. Литературный критик Анненков начал заниматься изучением жизни и творчества поэта благодаря случайности. Его младший брат И. В. Анненков, служивший в одном полку с П. П. Ланским (вторым мужем Натальи Николаевны Гончаровой), в 1851 г. заключил контракт с последней на издание сочинений Пушкина. Понимая всю сложность задачи, Иван Васильевич обратился к своему брату, имевшему литературный опыт, с предложением взяться за эту работу.

Сомневаясь в успехе, Павел Васильевич Анненков тем не менее принялся за этот нелегкий труд, который занял три с половиной года. Получив в свое распоряжение архив Пушкина, он написал биографию поэта, занявшую первый том сочинений, и отредактировал его произведения. Много времени Анненков уделял сбору воспоминаний о Пушкине, ведя обширную переписку с людьми, знавшими поэта, записывая устные рассказы. Павел Васильевич вспоминал: «Биография Пушкина есть, может быть, единственный литературный труд, в котором гораздо более разъездов и визитов, чем занятий и кабинетного сидения». Итогом его работы стало 7-томное издание «Сочинений» поэта (СПб., 1855-1857). В честь выхода первого тома друзья Анненкова устроили торжественный обед и поднесли издателю экземпляр первого тома в шагреневом переплете с памятной надписью: «Автору образцовой биографии Пушкина и добросовестному издателю сочинений великого нашего поэта - Павлу Васильевичу Анненкову - от его литературных друзей и знакомых в память обеда 17 февраля 1855 года». Среди подписавших книгу были Н. А. Некрасов, А. Ф. Писемский, И. С. Тургенев и другие.

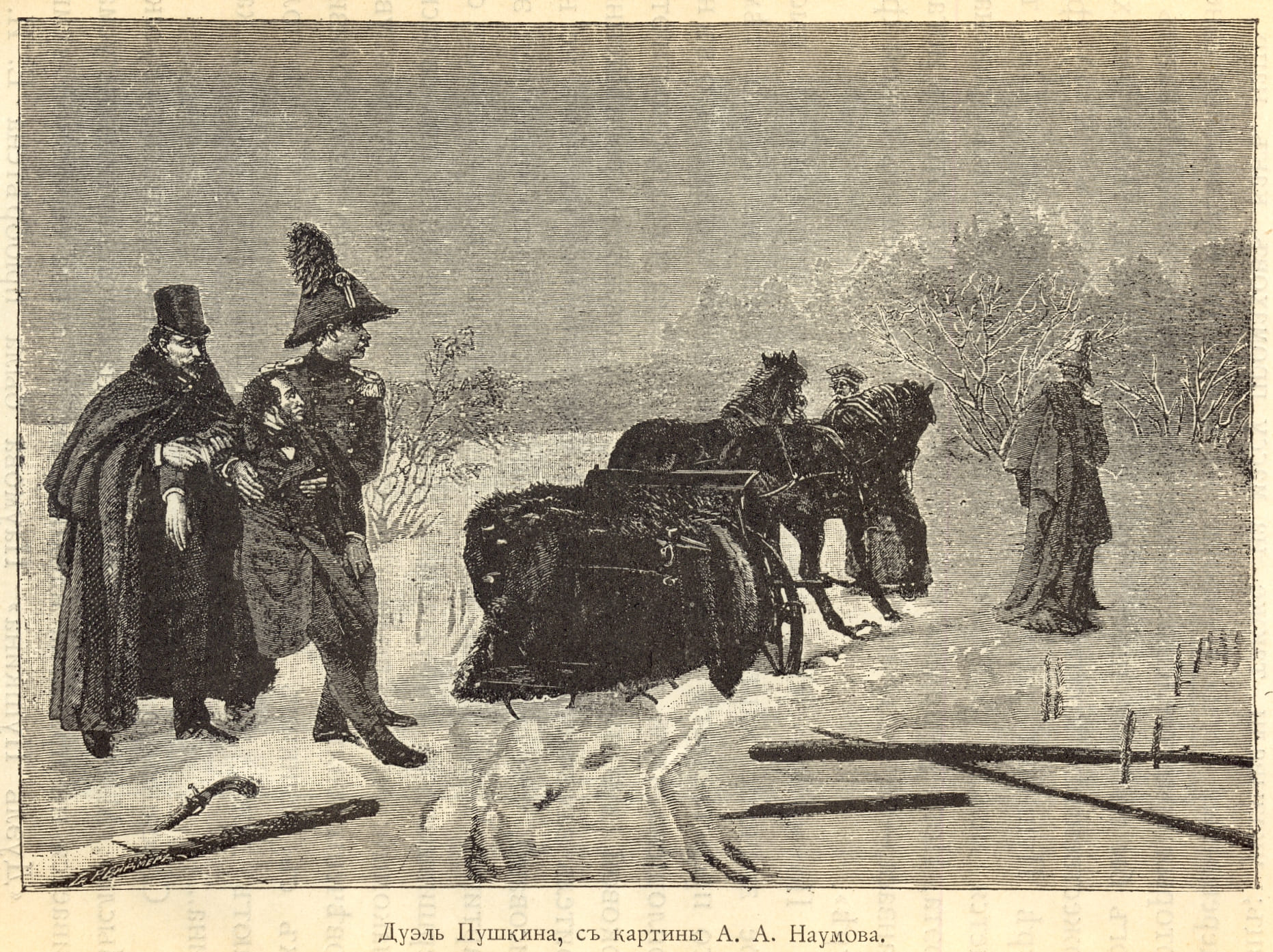

Кроме произведений Пушкина, в 1855 г. Анненков издал «Материалы для биографии Пушкина» - фундаментальное исследование, целиком построенное на неизданных документах. Вот как Анненков понимал свою задачу по написанию биографии Пушкина: «Жизнеописание поэта должно включать не только внешние факты и эпизоды его жизни, но и «умственную жизнь», т. е. вопросы, связанные с мировоззрением поэта, его интеллектуальным, творческим развитием. Пушкин - писатель, критик, полемист, историк, мыслитель, опередивший свое время, зачинатель новой русской литературы - все эти разносторонние черты личности поэта входят в круг внимания биографа». Работа по сбору материала проходила в непростых условиях цензуры. Анненков был вынужден ограничить круг лицейских друзей Пушкина, не упоминая будущих декабристов и избегая рассуждений о политических взглядах поэта. Также, оставаясь в рамках «приличий», Анненков не останавливался подробно на причинах смертельной дуэли Пушкина и Дантеса. Смягчение цензуры позволило Анненкову дополнить книгу «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху» (СПб., 1874) новыми материалами. Принятая автором схема построения биографии: детство, лицей, Петербург, южная ссылка - стала основополагающей для всех последующих биографических исследований. Академик Л. Н. Майков так оценивал труд Анненкова: «Если за Белинским остается заслуга первой критической оценки Пушкина в связи с развитием новой русской литературы, то прекрасное начало научному истолкованию художнической деятельности поэта в связи с событиями его жизни положено было, без сомнения, П. В. Анненковым».

Одновременно с Анненковым активный сбор материалов о великом поэте начал литературовед П. И. Бартенев. С начала 1850-х годов он собирал рассказы о Пушкине его друзей и родных. В 1854-1855 гг. Бартенев опубликовал серию статей «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии», в которых освещался ранний период жизни поэта. Выход монографии Анненкова заставил Бартенева отказаться от продолжения работы. В 1861 г. он напечатал другую часть своих материалов «Пушкин в Южной России», куда вошли биографические сведения о жизни поэта в Екатеринославле, на Кавказе и в Крыму с мая 1820 г. по июнь 1823 г. В этой книге впервые была показана история ссылки Пушкина. Отдельной книгой исследование Бартенева вышло только в 1914 г. Начав издавать в 1863 г. журнал «Русский архив», Бартенев опубликовал в нем большое количество материалов литературно-биографического характера, посвященных жизни и творчеству Пушкина, а также его обширную переписку.

Работы Анненкова и Бартенева подтолкнули других исследователей к работе по сбору материалов о поэте. Среди них можно выделить произведения Е. И. Якушкина и Я. К. Грота. Сын декабриста Евгений Иванович Якушкин был знаком с товарищами отца по Ялуторовской ссылке, и именно он предложил И. И. Пущину, одному из ближайших друзей Пушкина, написать книгу воспоминаний о великом поэте. Одной из причин появления «Записок о Пушкине» была книга Анненкова, в которой автор не затрагивал политические взгляды поэта. Якушкин писал: «Я приступил к нему (Пущину) прямо с выговором, что он до сих пор не написал замечаний на биографию, составленную Анненковым». Кроме того, Якушкин собирал в зарубежных изданиях и рукописных сборниках запрещенные стихи Пушкина. В 1899 г. Якушкин издал книгу «О Пушкине», куда вошли статьи и заметки, написанные с 1887 по 1897 гг.

Выпускник Царскосельского лицея Я. К. Грот с конца 1830-х гг. собирал материалы о лицейских годах жизни Пушкина. В 1872 г. ему «как лицеисту, для которого предания старого лицея всегда были особенно дороги», передали архив первого выпуска лицея. Грот проделал огромную работу, собрав документы об обучении Пушкина в лицее, статьи, рисунки, портреты, факсимиле. Эти материалы легли в основу книги «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники», изданной к 50-летию смерти поэта. В 1911 г. сын Грота Константин Яковлевич выпустил книгу «Пушкинский лицей (1811-1817): бумаги I-го курса», куда вошли литературные упражнения товарищей Пушкина, его собратьев по перу, А. А. Дельвига, А. Д. Илличевского и В. К. Кюхельбекера.

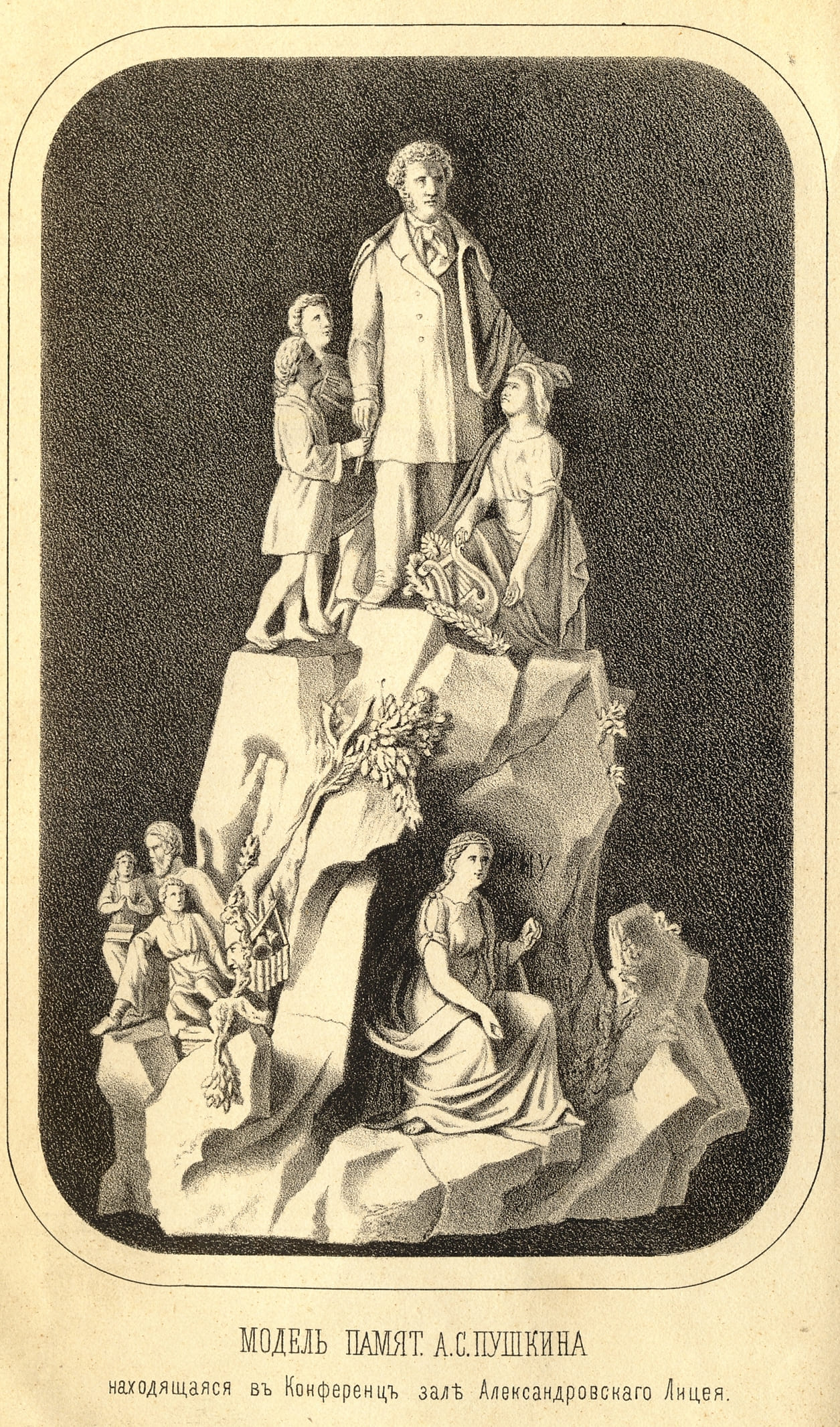

В 1860 г. накануне пятидесятилетия Царскосельского Лицея появляется идея воздвигнуть памятник Пушкину, но это начинание не получило должной поддержки общества. В 1871 г. для сооружения памятника создается Пушкинский комитет под председательством принца П. Г. Ольденбургского. Чтобы монумент получил «вполне национальное значение», его решают установить в Москве. После тщательного отбора различных вариантов остановились на модели, предложенной А. М. Опекушиным.

В 1880 г. в Москве был торжественно открыт памятник Пушкину, который сейчас находится на Пушкинской площади. Это событие нашло отражение в книге «Венок на памятник Пушкину» (СПб., 1880), в которой подводился итог праздничных мероприятий, проходивших не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Пскове, Царском Селе, Орле, Тифлисе и других городах. Главной идеей праздника составитель сборника Ф. И. Булгаков считал общественно-политическое примирение и единение. Основная часть книги состоит из торжественных речей и приветственных слов, произнесенных при открытии памятника, на торжественных собраниях и литературных обедах. Среди выступавших были Н. А. Некрасов, А. Н. Островский, И. С. Тургенев. Главным событием тех дней наравне с открытием памятника считается речь Ф. М. Достоевского, произнесенная 8 июня 1880 г. на заседании Общества любителей российской словесности. Достоевский отметил, что «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое… И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин… Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». В этот же день Достоевский единогласно был избран членом Общества и увенчан лавровым венком, который он возложил к подножию памятника.

Вскоре после открытия памятника Александр Александрович Пушкин передал Румянцевскому музею рукописи отца. С этого времени начинается разработка обобщающих биографических трудов о жизни и творчестве поэта.

Педагог и публицист В. Я. Стоюнин в книге «Пушкин» (СПб., 1905) связывал его личность с его общественными идеалами, а мировоззрение рассматривал в связи с текущей политической обстановкой. Стоюнин показывал, что Пушкин сохранил принципиальность своих убеждений даже после разгрома восстания декабристов, в котором принимали участие его друзья, раскрывал конфликт между поэтом и самодержавием, показывал травлю поэта «светской толпой». Приводя его строки «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», автор делает вывод что «...теперь у поэта страдание сделалось как бы принадлежностью мыслящего человека». Главную трагедию Пушкина Стоюнин видел в том, что «журнальную брань и светское равнодушие к его поэзии» он «принял за народный голос», не заметив новых общественных сил. Под общественными силами Стоюнин видел разночинную молодежь, которая «тайком учила наизусть лучшие произведения нашего поэта, иные терпели за это наказание, но зато благодаря его поэзии сохраняла в душе высшие человеческие стремления».

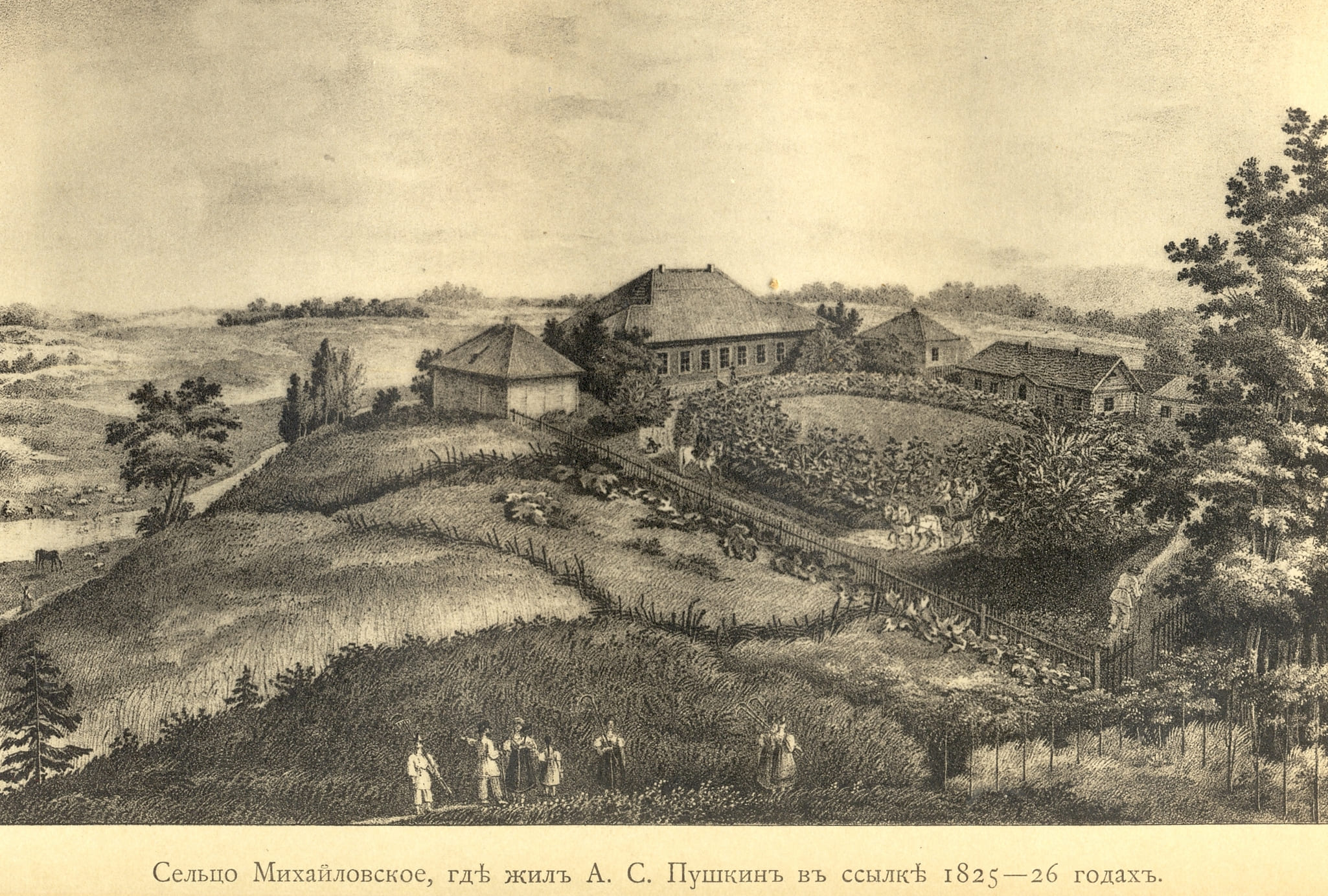

Филолог, профессор русской словесности А. И. Незеленов подготовил книгу «Александр Сергеевич Пушкин в его поэзии: первый и второй периоды жизни и деятельности: 1799-1826» (СПб., 1882). Биография была написана с охранительных позиций и являлась примером официального представления о жизненном и творческом пути Пушкина. Незеленов считал, что период до 1826 г. - это время ошибок и колебаний, закончившийся ссылкой на юг, которая спасла Пушкина «от погибели и чувственных увлечений». В Михайловском в Пушкине пробудился «один из зачатков, лежавших в нем уже с детства» - народность, которую Незеленов понимает как «простое, смиренное и доброе начало русской народной жизни». Автор проводит параллель между правительством и провидением, которое оберегает Пушкина от заблуждений и открывает ему «высшую эпоху его развития». Эта работа была одобрена министерским ученым комитетом для бесплатных народных читален.

Писатель и просветитель С. Ф. Либрович подготовил монографию «Пушкин в портретах: история изображений поэта в живописи, гравюре и скульптуре» (СПб., 1890). В ней автор собрал разрозненные сведения о всех существующих изображениях Пушкина, что помогло с максимальной точностью составить представление о реальном облике поэта. В этой книге впервые были представлены все портреты, созданные при жизни поэта, автопортреты, гравюры известных художников, а также изображения поэта на медалях, конфетах и папиросах. В книге также присутствуют картины, на которых запечатлены главные моменты из жизни Пушкина, а также памятники, существующие на момент написания книги и проекты памятников. На протяжении более 40 лет это издание было единственным трудом на эту тему.

Философ В. С. Соловьев в работе «Судьба Пушкина» (СПб., 1898) выступал противником утвердившегося мнения, будто главной причиной гибели Пушкина была враждебность «общества». Автор изобразил поэта человеком нравственно распущенным, в котором уживались два существа: «вдохновенный жрец Аполлона и ничтожнейший из ничтожных детей мира». Главной причиной смертельной дуэли, по мнению Соловьева, стала присущая Пушкину «дурная страсть вражды и злобы». В конце книги автор делает неожиданное заключение: «Эта смерть не была безвременною... Никаких новых художественных созданий Пушкин не мог дать и никакими сокровищами не мог больше обогатить нашу словесность». Эта работа была болезненно воспринята русской общественностью и вызвала немало печатных возражений. Одним из активных противников точки зрения Соловьева выступил А. Ф. Кони. В журнале «Вестник Европы» известный адвокат опубликовал статью «Нравственный облик Пушкина», в которой показывал, что последние годы жизни поэта были отравлены клеветой, и дуэль являлась единственным выходом из создавшегося положения. Однако своего высокоморального нравственного облика Пушкин не терял и в этой смертельной ситуации.

В 1899 г. в России широко отмечали 100-летие Пушкина, ставшего к тому времени официально признанным писателем, произведения которого включались в школьные программы. В этот период возросло количество изданий, посвященных жизни и творчеству поэта.

К юбилею поэта педагог и литератор В. П. Острогорский вместе с художником В. М. Максимовым подготовили альбом «Пушкинский уголок». Эта книга стала результатом поездки авторов по псковской земле. Вот что писал в предисловии Острогорский: «У составителя текста настоящего издания и художника-академика Василия Максимовича Максимова явилась мысль съездить летом в те места, которые так любил поэт, где он так много жил и перечувствовал, где за два года ссылки в Михайловское так расцвел и окреп его дивный гений и где, наконец, в Святогорском монастыре в уготованной им самим могиле покоится его прах. Хотелось самим повидать эти дорогие каждому русскому места; узнать, сохраняется ли здесь память о поэте, жив ли еще кто-нибудь из знавших его, знает ли его грамотный народ, как содержится могила». Книга включает биографические сведения о пребывании Пушкина в Михайловском и множество рисунков этих мест.

Одной из новых биографий Пушкина стала работа литературоведа В. В. Сиповского «Пушкин. Жизнь и творчество» (СПб., 1907). В начале автор приводит слова Белинского, который говорил, что «Пушкин принадлежит к вечно-живущим, вечно-движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застали их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества». Сиповский ставит поэта в один ряд с Петром Великим и даже Французской революцией. Автор отмечает, что в жизни человека есть элемент случайного и закономерного, и эти факторы определяют суть исторического явления. Своей главной задачей Сиповский видел исследование элемента случайности в жизни и творчестве Пушкина, развитие и смену его «настроений». Сиповский также стал автором первого библиографического указателя работ о поэте, написанных со дня его гибели, и критико-библиографического обзора «Пушкинская юбилейная литература, 1899-1900 гг.» (СПб., 1902).

В начале XX в. формируются новые тенденции в изучении пушкинской биографии, связанные с общим состоянием пушкиноведения. Главными направлениями стали поиск и изучение неизвестных или недостаточно изученных фактов, а также выработка новых методов исследования. В это время формируется новая группа пушкинистов, куда вошли П. Е. Щеголев, Н. О. Лернер, Б. Л. Модзалевский.

Павел Елисеевич Щеголев - один из крупнейших пушкинистов первой четверти XX в., автор документального исследования «Дуэль и смерть Пушкина», выдержавшего несколько изданий и дополненного после революции новыми, ранее недоступными материалами. Без ссылок на это произведение не обходится ни одна работа о последних годах жизни поэта.

Особое место среди трудов пушкинистов того периода занимает работа Николая Осиповича Лернера «Труды и дни Пушкина» (СПб., 1910). Эта подробная биография жизни поэта в датах была основана на нескольких изданиях «Хронологической канвы для биографии Пушкина» Якова Грота и скрупулезно дополнена новыми материалами с «арифметическими сопоставлениями» данных (листов, страниц, строк) этих исследований.

На обвинения в излишнем пристрастии к мелочам Лернер отвечал словами историка Ф. Туманского: «Не должно думать, что это мелочи; иногда самая краткая записка, самое маловажное обстоятельство разливает великий свет в бытописании – особливо потому, что при таковых кратких записках выражаются ясно имена, место, месяц, год, число». Неслучайно для эпиграфа на титульном листе книги Лернер выбрал слова поговорки «Хронология - око истории».

Юбилей 1899 г., отмеченный изданиями сочинений Пушкина, выставками в Санкт-Петербурге и Москве, показал, что в русском обществе есть потребность в создании учреждения, изучающего творчество великого поэта. По инициативе президента Академии наук, великого князя Константина Константиновича, была создана Комиссия для обсуждения вопроса о памятнике поэту. Идея установки памятника переросла в создание учреждения «Дома имени Пушкина, особого литературного пантеона, где собирались и хранились реликвии русских писателей XIX в.». Главной задачей нового учреждения было собирание и хранение всего, что «касается Пушкина как писателя и человека», а также «всего, что касается жизни и деятельности представителей русской изящной словесности». Основной фонд Пушкинского дома собрал литературовед Б. Л. Модзалевский. Именно он занимался организацией выставки 1899 г. в Академии наук. С 1900 г. Модзалевский начал изучение личной библиотеки Александра Сергеевича Пушкина. Эта трудоемкая работа завершилась только в 1910 г. подготовкой каталога библиотеки. Благодаря стараниям Модзалевского, была приобретена коллекция собирателя пушкинских реликвий А. Ф. Отто-Онегина. Наиболее крупными работами Модзалевского стали редакция серийного издания «Пушкин и его современники» (СПб., 1906-1930) и издание «Дневника Пушкина» (М.; Пг., 1923).

Изучение творчества А.С. Пушкина после 1917 г.

После революционных событий 1917 г. начался новый этап в изучении жизни и творчества Пушкина. Личность и характер поэта теперь показывались в связи с общественно-политическим и культурным движением времени. Жизнь поэта стала рассматриваться как историческая закономерность. В научный оборот были введены новые сведения о лицейском периоде жизни Пушкина, записи лицейских лекций А. М. Горчакова, архив М. М. Сперанского, бумаги В. Ф. Малиновского и Е. А. Энгельгардта. Был найден дневник сослуживца Пушкина по Кишиневу П. И. Долгорукова, опубликованы документы, показывающие связь поэта с декабристами и значение его творчества в декабристской пропаганде, а также материалы, освещающие последние месяцы его жизни. Из секретного фонда архива III отделения были извлечены документы о слежке московской и петербургской полиции за Пушкиным. Начинается процесс постепенного собирания рукописей поэта в государственных хранилищах. Это дало возможность исследовать многие неизвестные ранее рукописные тетради.

В это время делаются попытки обобщения документальных материалов, освещающих отдельные периоды или эпизоды биографии поэта. Книга А. С. Полякова «О смерти Пушкина: (по новым данным)» (Пб., 1922) вносит дополнения в работу Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». В ней показана обстановка в Санкт-Петербурге после смерти Пушкина – всеобщая подозрительность и обеспокоенность властей возможными беспорядками, связанными с его гибелью.

В 1920-е гг. советская пушкинистика начинает работу над новой биографией. Исследования жизни Пушкина осложнялись тем, что еще не была выработана официальная позиция по отдельным моментам и эпизодам жизни Пушкина. «Всякий исследователь, пытающийся суммировать, обобщать, оказывается поставленным в необходимость заново строить свою концепцию Пушкина, хотя бы задача его и сводилась к написанию популярного биографического очерка, не более», - писал литературовед И. В. Сергиевский.

Первые популярные биографии Пушкина принадлежали перу Б. В. Томашевского и Л. П. Гроссмана. Последний написал ряд работ о великом поэте, среди которых «Этюды о Пушкине» (М.; Пг., 1923) и «Пушкин в театральных креслах» (Л., 1926), и фундаментальную биографию «Пушкин» (М., 1939), вошедшую в серию «Жизнь замечательных людей». Жанр своей работы Гроссман определял как «биографическую хронику», подчеркивая, что его книга является биографией в самом точном значении этого определения. Он писал: «Жизнеописание великого поэта строится здесь в плане биографической хроники на основе политической летописи и литературной истории его времени». В тоже время произведения Пушкина автор рассматривал вне связи с биографией поэта.

Пушкинист Б. В. Томашевский был автором более 200 работ, среди них «Пушкин: современные проблемы историко-литературного изучения» (Л., 1925) и «Александр Сергеевич Пушкин» (М.; Л., 1927). Для погружения в эпоху Борис Викторович собрал библиотеку, по содержанию повторяющую книжное собрание поэта. Формирование мировоззрения Пушкина Томашевский связывал не только с русской действительностью, но и с идеологическими течениями Запада, прежде всего с французским просветительством. Описывая причины кризиса, пережитого поэтом на юге, автор показывает его как кризис роста, связанный с усвоением социально-политических идей Руссо и увлечением Байроном. Авторы биографий Пушкина, изданных в 1930-е гг., излагали политические взгляды поэта, исходя из концепции Томашевского.

Д. Д. Благой в книге «Социология творчества Пушкина» (М., 1929), анализируя эволюцию художественного творчества и политического мировоззрения Пушкина, отмечал, что из всех отечественных классиков он больше остальных интересовался вопросом о своем классовом положении и обладал классовым самосознанием.

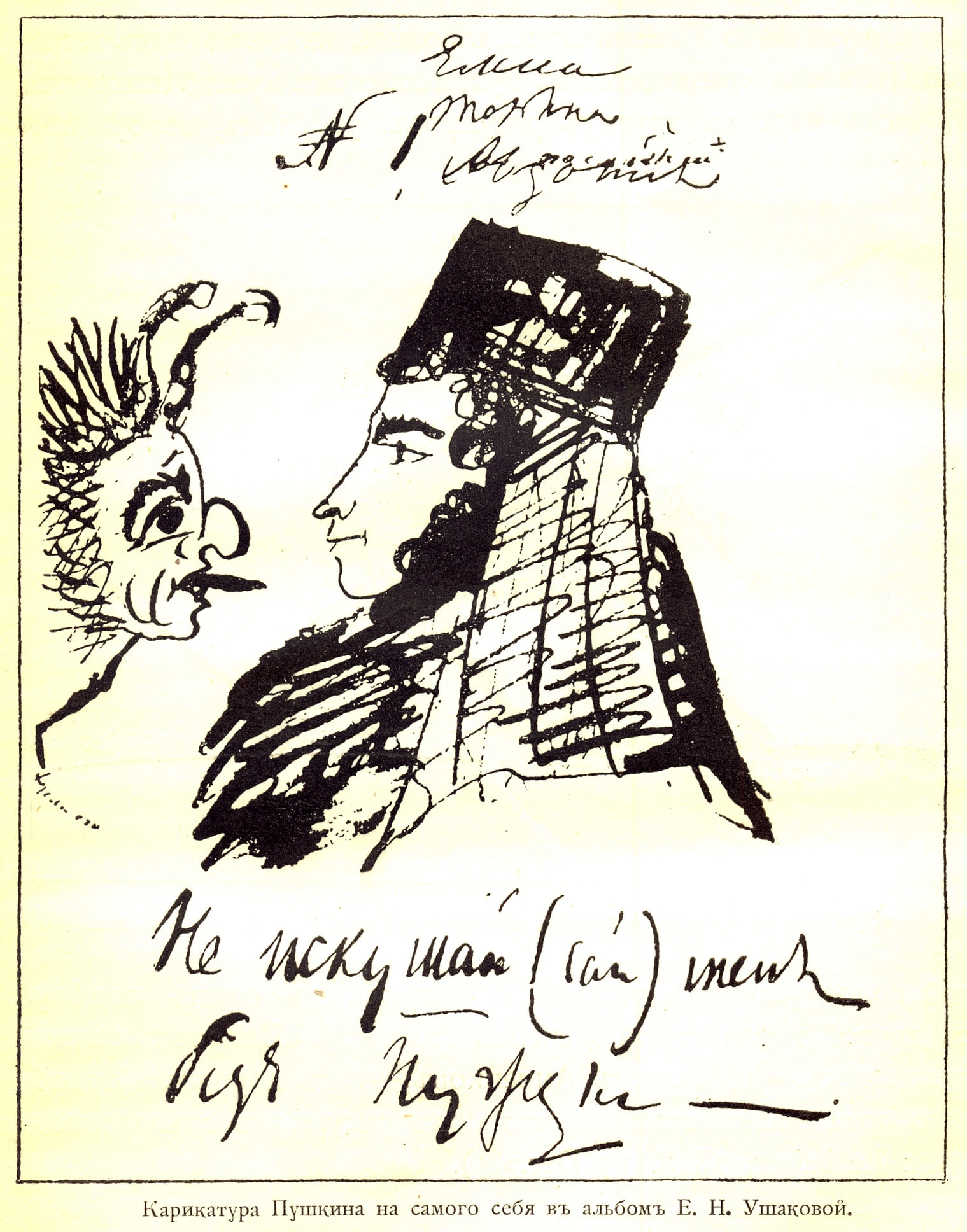

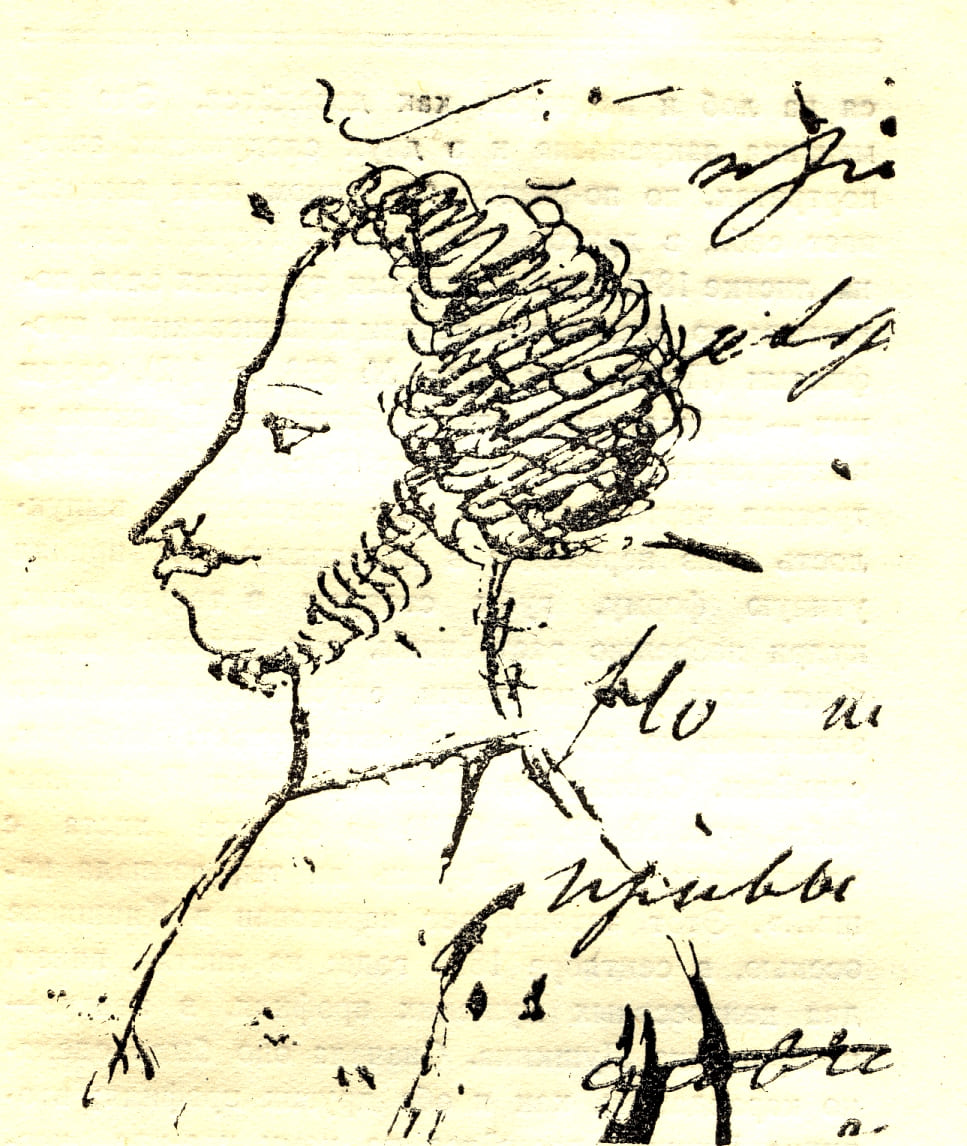

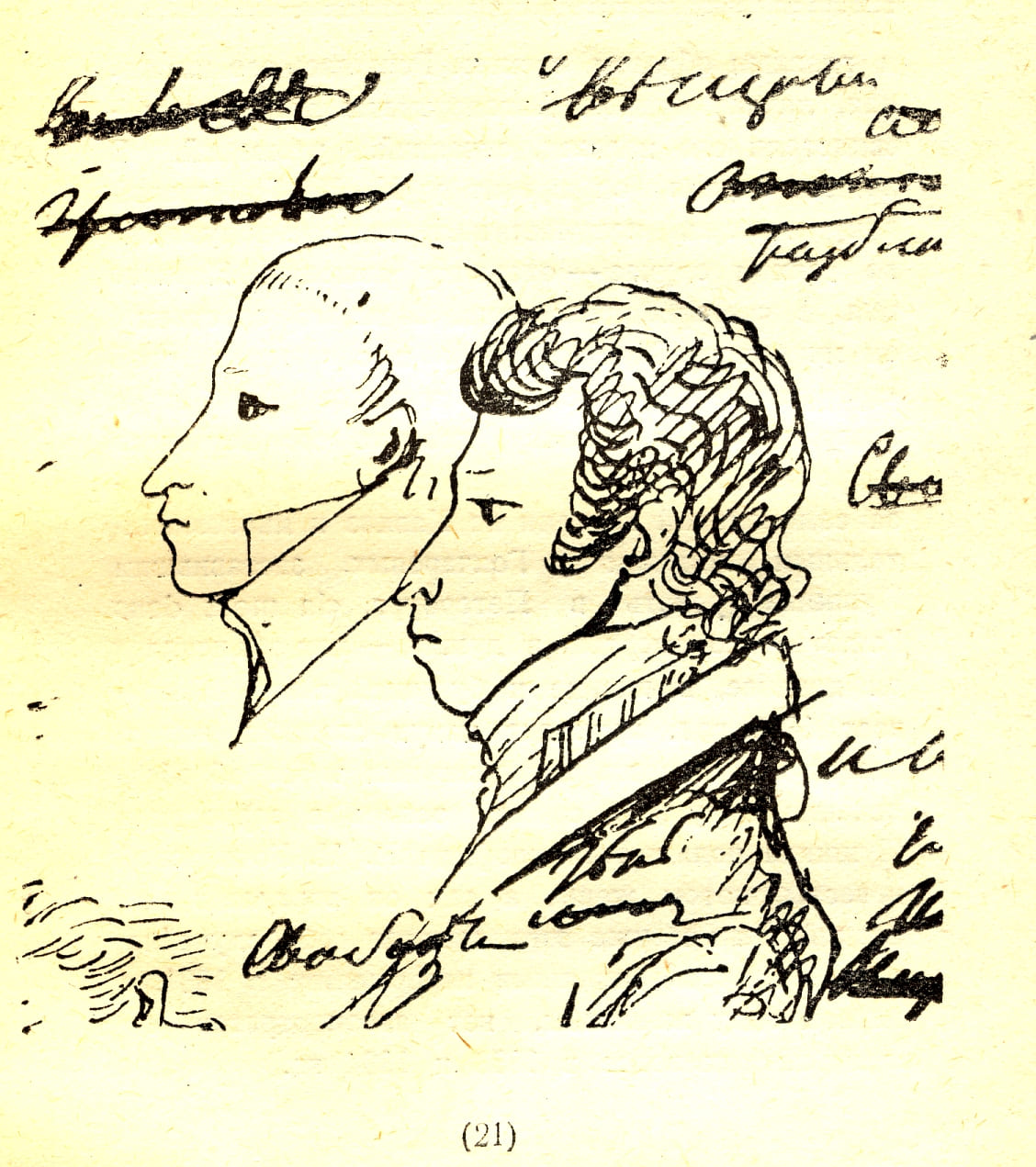

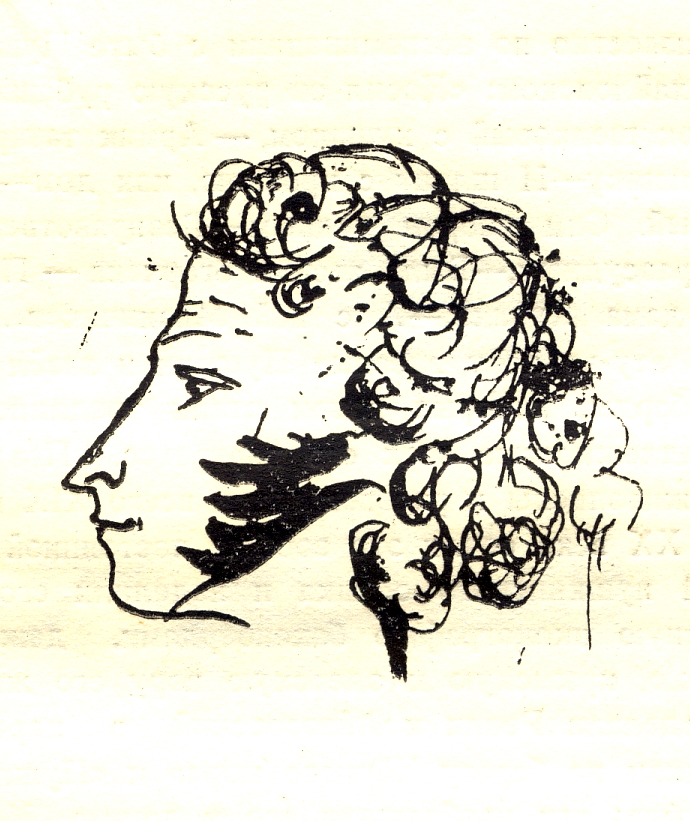

Искусствовед и литературовед Абрам Маркович Эфрос в работе «Рисунки поэта» (М., 1933) открыл миру Пушкина как художника. Постоянные спутники стихов и прозы Пушкина – рисунки. Талантливые зарисовки, сделанные рукой поэта, представляют собой своего рода графический дневник, зрительно представляющий мысли и чувства поэта. В рисунках Пушкина поражает разнообразие сюжетов: это портреты и автопортреты, пейзажи и изображения животных. Впервые в истории русского пушкиноведения автор предпринял попытку рассказать о героях пушкинских рисунков, которые Александр Сергеевич часто делал на страницах своих рукописей. В предисловии Эфрос писал: «Пушкинские рукописи полны рисунков… В работе Пушкина это - боковая ветвь, но она так велика и многообразна, как ни одна другая. Она сопутствует почти каждой странице его черновиков. Это самый настойчивый спутник его труда. Думать о пушкинских стихах - значит вызывать в памяти его графику, так же, как рассматривать его рисунки, - значит мыслить о его поэзии». Вся графика поэта – черновая, не предназначенная для постороннего глаза. Главным вопросом своей книги Эфрос назвал вопрос художественной природы: являются ли рисунки Пушкина искусством или их стоит любить только потому, что это следы его руки? Всего в книге собрано около 150 рисунков.

Эфрос продолжил изучение графики Пушкина в работах «Автопортреты Пушкина» (М., 1945) и «Пушкин портретист» (М., 1946). В первой книге он изучал автопортреты, которые делал поэт. Автор отметил, что Пушкин «сделал с себя в три раза больше изображений, чем все его современники вместе взятые. Но его автопортреты особого склада… Они отражают разные состояния, самочувствия, самонаблюдения Пушкина». Эти автопортреты являются бесценными свидетельствами, по которым мы можем судить о внешности поэта. Они дополняют образ Пушкина наряду с портретами, выполненными профессиональными художниками. «Никого так не знаешь, как самого себя», – говорил поэт, создавая летопись своей жизни в рисунках. В книге представлены зарисовки, которые Пушкин делал с 1817 по 1836 гг.

Большая часть этих рисунков оставалась скрытой от глаз посторонних, но был среди них и автопортрет, который стал не менее известен, чем работы В. А. Тропинина и О. А. Кипренского.

Это рисунок, подаренный Пушкиным Надежде Ушаковой, послужил основой для портретов многих поколений художников. Великий поэт оставил нам свыше пятидесяти автопортретов, являющихся неотъемлемой частью пушкинского наследия.

В 30-е гг. художественная литература стала рассматриваться как важный элемент воспитания. Русские классики должны были стать ближе и понятнее советскому человеку, а их произведения учить «правильным» истинам. В 1933 г. в Академии наук была разработана программа памятных мероприятий к 100-летию гибели Пушкина. 16 декабря 1935 г. создается Всесоюзный Пушкинский комитет во главе с А. М. Горьким.

Ярким событием в пушкиноведении стала монография Н. Л. Бродского «А. С. Пушкин: биография» (М., 1937), которая являлась лучшей по полноте фактического материала. Бродский полагал, что главным моментом в биографии писателя была его творческая и общественная деятельность и ее обусловленность социально-историческими факторами, а также его мировоззрением. Биографию Пушкина автор показал на широком фоне русской и западноевропейской общественно-политической жизни того времени. Его произведения автор рассматривал в связи с жизненными этапами, показывая, как претворялся в творчестве поэта его личный опыт, каковы были творческие импульсы, идущие от реальных жизненных фактов, как отразилась в творчестве историческая действительность. Бродский создает миф о Пушкине как о революционере, непримиримом борце с монархией.

В годы Великой Отечественной войны имя поэта использовалось для поднятия духа советских граждан. Одним из таких изданий стала книга литературоведа Николая Николаевича Фатова «Пушкин великий патриот» (Космодемьянск-на-Волге, 1943), вышедшая в серии «Патриотизм русских писателей». Обращаясь к бессмертным произведениям Пушкина, автор находит в них строки, отражающие текущее положение страны.

Не только произведения Пушкина служили для борьбы с врагом. Одним из способов помощи фронту явалялось приобретение боевой техники на личные сбережения граждан. Писатель и пушкинист И. А. Новиков, находясь в эвакуации в Каменск-Уральске, обратился в горком партии с предложением прочитать цикл лекций о Пушкине, а вырученные средства передать в Фонд обороны. С 10 по 20 февраля 1943 г. проходили творческие вечера, на билетах указывалось: «Весь сбор на вечере И. А. Новикова поступает на покупку боевого самолета “Александр Пушкин”». Собрав нужную сумму, Новиков направил в Москву телеграмму: «Народ глубоко чтит память своего величайшего поэта, и эта неумирающая к нему любовь позволила мне собрать этими вечерами 100000 рублей на боевой самолет "Александр Пушкин"». 28 июня 1943 г. состав 2-й эскадрильи 162-го истребительного авиационного полка пополнил новый истребитель Як-7б, носящий имя великого русского поэта.

Произведения А. С. Пушкина, представленные на выставке

Выставка, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину, немыслима без произведений великого русского поэта. Наша экспозиция знакомит как с отдельными произведениями, так и с собраниями сочинений.

При жизни Пушкина цензура всячески препятствовала изданию собрания сочинений. Первое собрание сочинений вышло уже после смерти поэта. Для его издания было создано общество опеки, которое занялось подготовкой сочинений, деньги собирались всей страной по подписке. Подготовкой сочинений занимались друзья поэта В. А. Жуковский, П. А. Вяземский и П. А. Плетнев. Доход от издания пошел в пользу вдовы и детей поэта. В собрание сочинений вошли произведения, опубликованные при жизни Пушкина. В 1838 г. было издано 8 томов, а в 1841 г. были выпущены 3 дополнительных тома, куда вошли произведения, не публиковавшиеся при жизни поэта: «Медный всадник», «Каменный гость», «Русалка», «Дубровский» и другие. Издание содержало существенные искажения пушкинского текста, пренебрежение творческим замыслом. Это было вызвано стремлением Жуковского, исполнявшего функции редактора, приспособить тексты к цензурным условиям. Так, литературный наставник Пушкина переделал отдельные строки произведений своего ученика (в стихотворении «Памятник» был изменен политический смысл), а «Сказка о попе и работнике его Балде» превратилась в «Сказку о купце Остолопе и работнике его Балде». Расположение материала в собрании было произвольным. В. Г. Белинский крайне отрицательно отозвался об этом издании и предпочитал ему прижизненные собрания пушкинских произведений.

Несмотря на все недостатки, первое собрание было распродано к 1846 г. и возникла потребность в новом издании. Следующее собрание сочинений Пушкина вышло в 1855-1857 гг. благодаря кропотливой работе П. В. Анненкова, получившего в свое распоряжение рукописи поэта. Первый том включал «Материалы для биографии Пушкина», остальные шесть содержали произведения писателя, в том числе ранее не опубликованные. Анненков исправил ряд ошибок предшествующего издания и сопроводил произведения Пушкина комментарием. Хотя в основу текста легло издание Жуковского, в этом собрании был впервые выдвинут принцип критической проверки текста и положено начало научному его изучению. Это издание в 1859, 1860 и 1869-1871 гг. переиздавал Г. Н. Геннади, первый библиофил Пушкина. По поводу этих изданий друг Пушкина С. А. Соболевский написал:

Наш Пушкин жертвой пал двух адовых исчадий:

Дантес его убил и издавал Геннади!

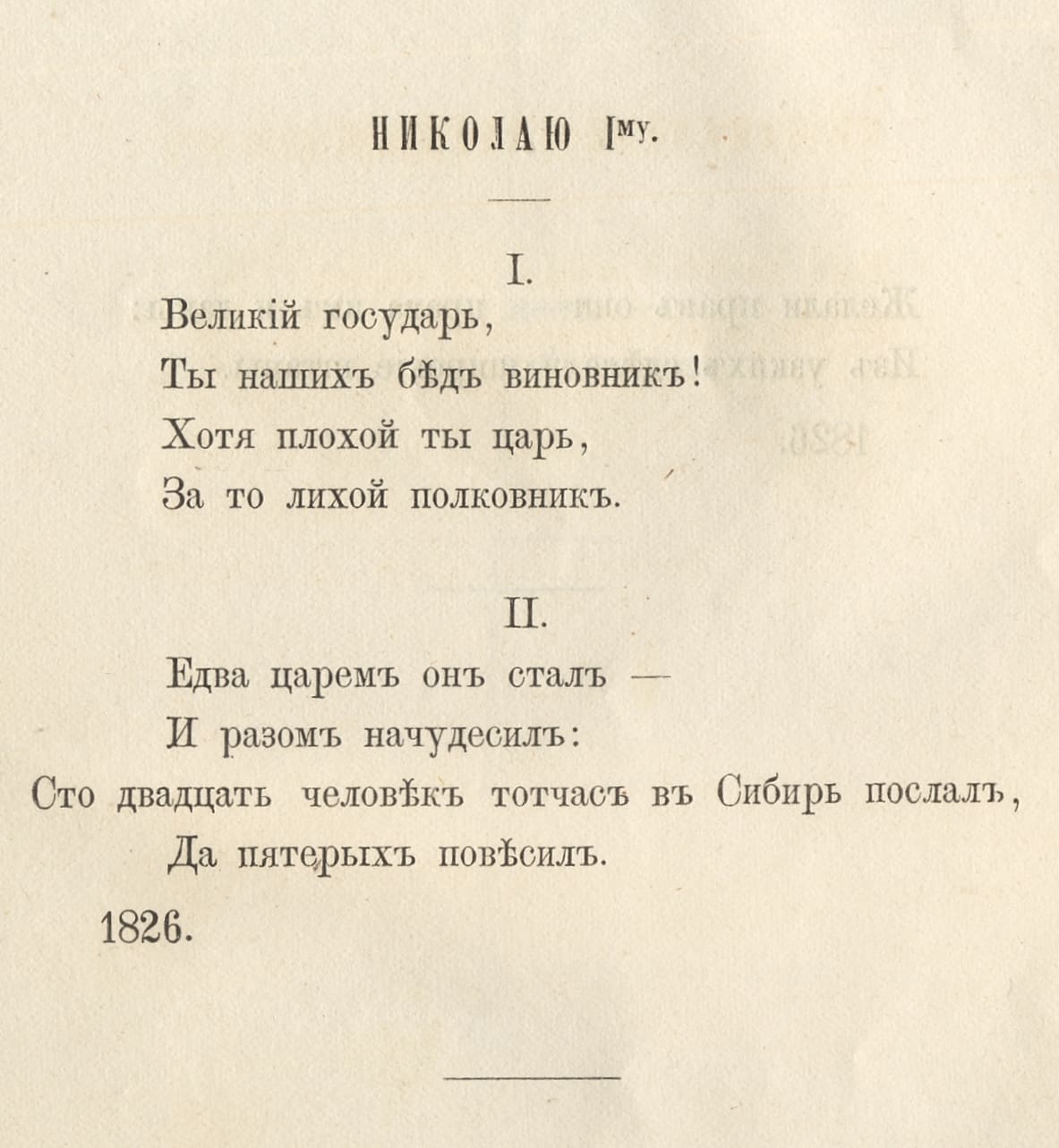

В 1870 г. в Берлине вышел сборник «Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений». Данное издание является дополнением к шести томам петербургского издания 1859 г. Геннади. Его составителем являлся издатель и литературовед Н. В. Гербель. В предисловии, которое он предусмотрительно подписал псевдонимом «Русский», автор писал, что все издаваемые собрания не могут претендовать на полноту, потому что «благодаря тупоумию русской цензуры около сотни больших и малых стихотворений величайшего из русских поэтов исключено из обоих изданий, а другая сотня искажена или урезана, вследствие чего редкая страница обоих изданий не пестрит рядами точек». В данную книгу вошли 32 больших и 46 малых пьес, отрывки из «Гавриилиады» и «Истории Пугачевского бунта», не вошедшие в последнее собрание сочинений. Часть стихотворений, включенных в сборник, не принадлежит Пушкину, о чем автор предупреждает в предисловии, но считает нужным сюда включить. Издание было запрещено ввозить в Россию.

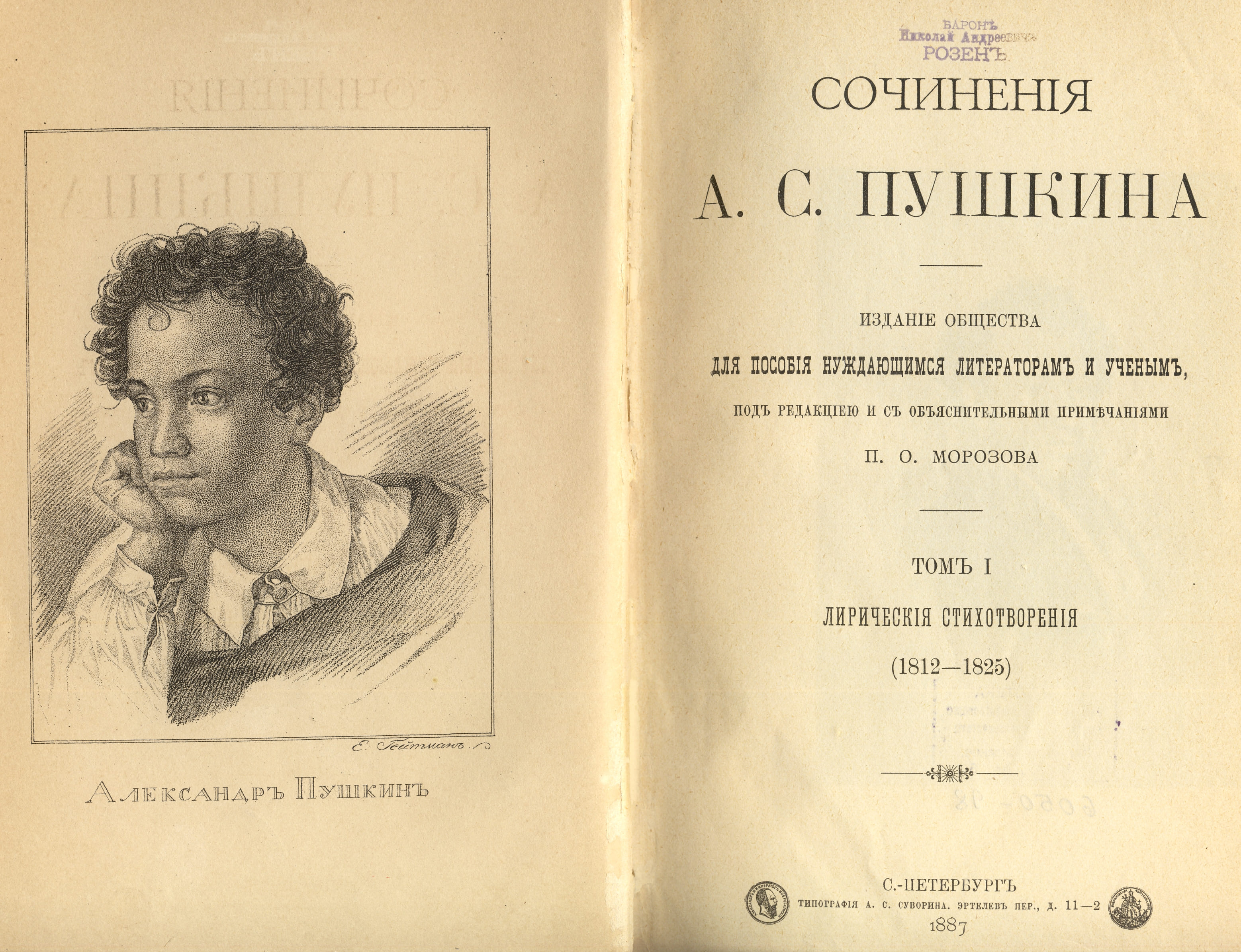

В 1887 г. вышло несколько собраний сочинений, приуроченных к 50-летию его гибели. Одно из них было подготовлено под редакцией П. О. Морозова, одного из крупнейших специалистов по творчеству Пушкина. Издателями оно было заявлено как «критически проверенное и дополненное рукописями». В собрание вошли новые тексты, были приведены варианты уже известных произведений. Это издание отличало наличие библиографических, историко-литературных и биографических примечаний. В них указывались заимствования и подражания, сообщались сведения о лицах и фактах, имевших отношение к произведениям или послуживших для него поводом, приводились критические и полемические отзывы, появившиеся в печати при жизни Пушкина.

Идея полного издания произведений поэта впервые была озвучена накануне празднования его столетнего юбилея. В 1899 г. Академия наук начала издание сочинений Пушкина, выпустив до 1917 г. всего пять томов.

Сюда вошли лирика и поэмы, написанные до 1828 г. и «История Пугачевского бунта». Одной из своих задач редакторы видели издание разных вариантов пушкинских рукописей. В результате на суд читателей были представлены сотни страниц с неудобочитаемыми транскрипциями, представлявшими собою механическое и зачастую неверное воспроизведение чернового текста. Издание критиковали за принцип отбора и расположение текстов, а также за неполноту при его составлении. Как отмечал директор Пушкинского Дома Н. Н. Скатов, текущее состояние филологической науки, в частности текстологии, в те годы не позволяло достичь необходимого для академического издания качественного уровня, и к концу 1920-х гг. работа над собранием была полностью прекращена.

Еще одно юбилейное издание к столетию со дня рождения Пушкина подготовил издатель и книгопродавец А. И. Мамонтовым. Это собрание сочинений отличало большое количество иллюстраций (всего 66), оно называлось «нарядным». В 1907 г. начинается издание сочинений Пушкина под редакцией С. А. Венгерова. Главной задачей редакторский коллектив считал создание биографии поэта, поэтому издание строилось таким образом, чтобы оно могло быть «в такой же степени... собранием сочинений Пушкина, как и исследованием его жизни и творчества». В издание включено множество статей о различных периодах жизни Пушкина, биографические очерки о людях, с которыми он был связан, о литературных влияниях. Статьи располагались в общей хронологии с произведениями.

В первые годы советской власти произведения Пушкина попали под действие закона о монополии, согласно которому издание сочинений классиков было объявлено исключительным государственным правом. В 1919 г. поэт Валерий Брюсов предпринял попытку издать «Полное собрание сочинений Пушкина». Среди его преимуществ критики отмечали тщательность, с которой Брюсов подходил к работе, публикацию не изданных ранее произведений, стремление дать максимум материалов о творчестве Пушкина. В то же время Томашевский и Гофман обвиняли Брюсова в том, что он вносил собственные правки в оригинальные тексты Пушкина «по догадке», пытался радикализировать его политические взгляды. Главная проблема этого собрания, по мнению критиков, заключалась в том, что Брюсов ставил перед собой очень сложную задачу - сделать издание одновременно популярным и научным.

В 1937 г., к столетию гибели поэта, Академия наук начала издание Полного собрания сочинений Пушкина в 16 томах. Этому предшествовала долгая и кропотливая работа. В 1933 г. на конференции в Ленинграде было принято решение готовить новое издание по жанрово-хронологическому принципу, каждый том должен был содержать вместе с основными вариантами текстов произведений все сохранившиеся редакции, а также научные комментарии.

К подготовке издания приступил коллектив пушкинистов, среди которых были Д. Д. Благой, С. М. Бонди, Н. О. Лернер, Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов, М. А. Цявловский, П. Е. Щёголев, Ю. Г. Оксман.

Первым в 1935 г. был подготовлен седьмой том, куда вошли драматические произведения. Этот том стал единственным, вышедшим в печать в том виде, как изначально задумывалось редакторами. Включение издания этого собрания в план юбилейных мероприятий делало невозможным завершение всех работ к 1937 г., что стало ясно в ходе обсуждения на заседании Пушкинской комиссии в апреле 1936 г. Большинство ученых отказались от идеи ускорения работы над научным аппаратом томов собрания в ущерб его качеству. На литературоведов обрушились с критикой: «Кого издаем? Пушкина или пушкинистов?». В одном из фельетонов ученых обвинили в «рвачестве» и цинизме, желании урвать побольше за счет всенародного праздника. На одного из редакторов издания Ю. Г. Оксмана поступил донос, в котором его обвиняли во вредительстве и срыве издания собрания и мероприятий будущих пушкинских празднеств. Последовала череда арестов. В этой обстановке был выработан новый план, по которому обширные комментарии были заменены краткими источниковедческими справками. В 1937 г. вышел первый том «Собрания» с лицейской лирикой Пушкина, торжественно оформленный, на плотной бумаге, с золотым тиснением на корешке, но без комментариев. В предисловии редакция издания сообщила, что научные комментарии будут опубликованы позднее в отдельных изданиях, но этого не произошло.

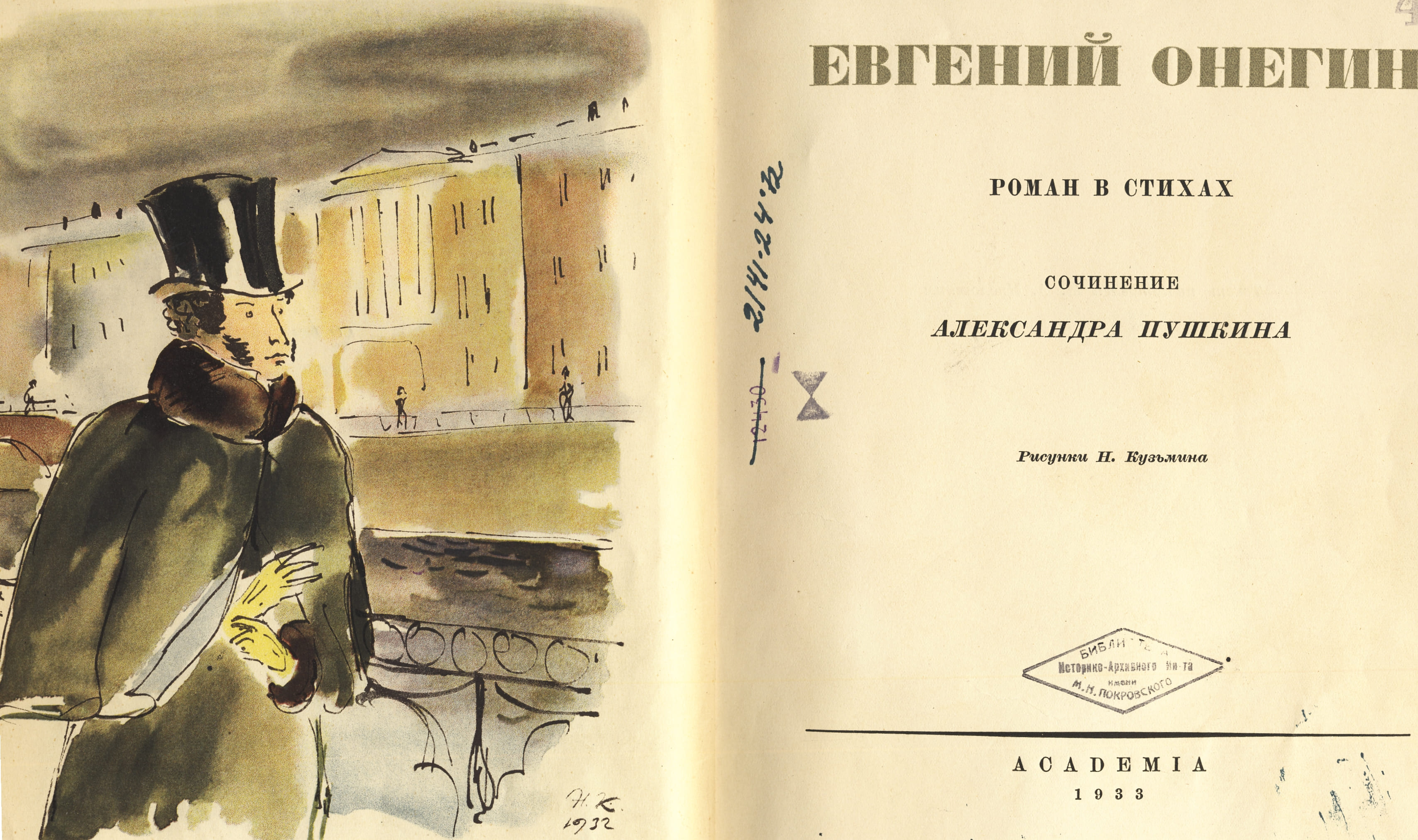

Среди отдельных произведений, представленных на выставке, можно выделить несколько изданий. В первую очередь, это поэма «Евгений Онегин» - одно из самых значительных произведений русской словесности, над которым Пушкин работал с 1823 по 1831 г. По определению В. Г. Белинского, Пушкин назвал «Евгения Онегина» романом в стихах, поскольку в нем изображена «жизнь во всей ее прозаической действительности». Работу над этим произведением поэт называл подвигом — из всего творческого наследия он характеризовал так же только «Бориса Годунова». В романе на фоне картин русской жизни показана драматическая судьба представителей русского дворянства первой четверти XIX в. Эта книга содержит последнюю авторскую редакцию и стала последним прижизненным изданием Пушкина. На выставке представлено первое отдельное издание романа 1864 г. и издание 1933 г. Последнее вышло в издательстве «Academia» в рамках 100-летия со дня первого издания романа и сопровождалось иллюстрациями, сделанными художником Н. В. Кузьминым. Исследователи творчества поэта отмечали, что в своих рисунках художник очень точно смог передать замысел автора. Сам Кузьмин писал, что он «не подражал … рисункам Пушкина, а лишь следовал его методу рисования порой сразу без карандашного контура». Иллюстрации к этой книге, были удостоены Золотой медали на Международной выставке в Париже в 1937 г.

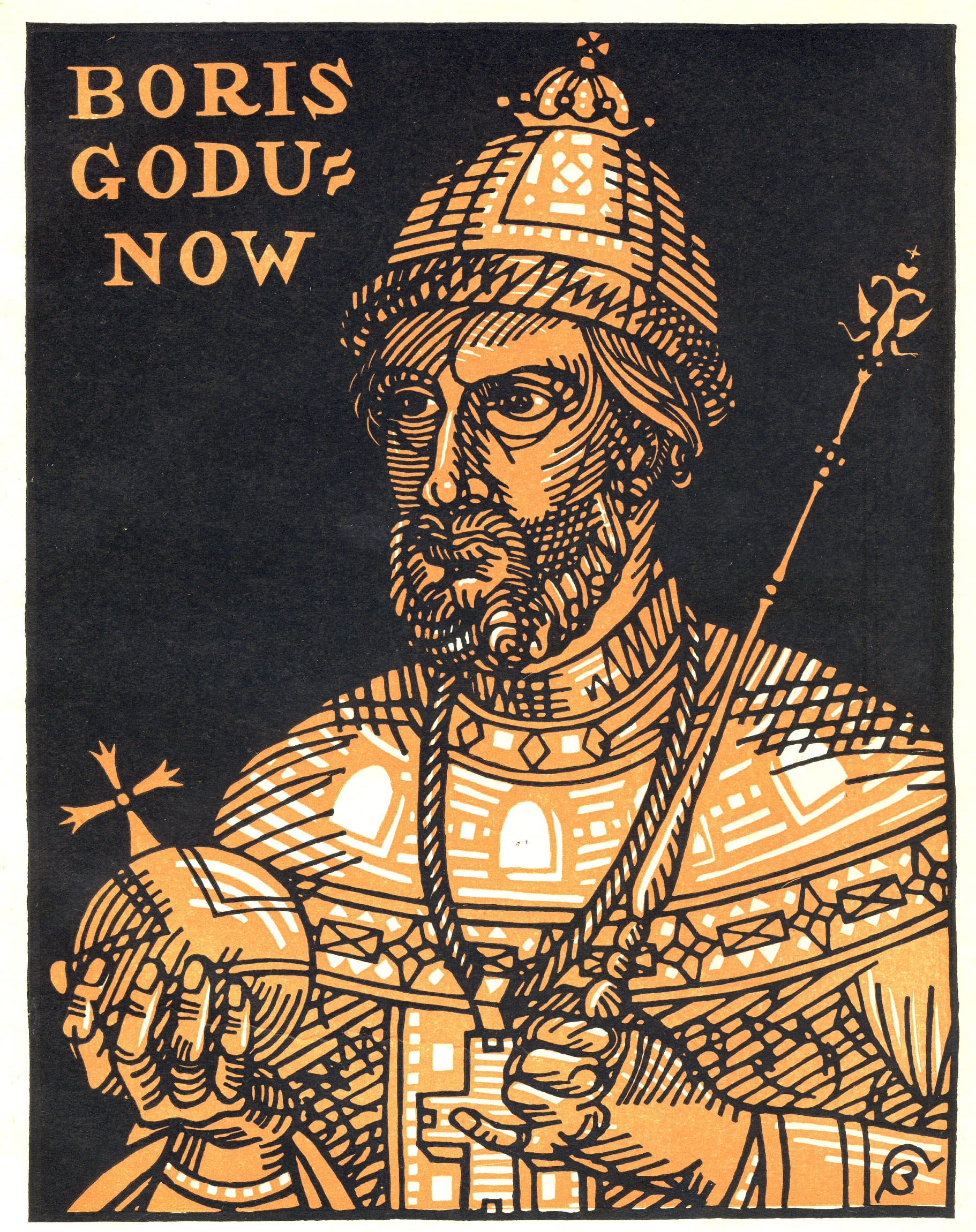

Еще одно масштабное произведение Пушкина, представленное на выставке, - историческая драма «Борис Годунов». Первая редакция была написана Пушкиным под впечатлением от прочтения «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина во время ссылки в Михайловском в 1824-1825 гг. и получила название «Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и Гришке Отрепьеве - летопись о многих мятежах и прочее». После завершения работы над книгой Пушкин писал Вяземскому: «...Трагедия моя закончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!» Драма посвящена периоду правления первого русского царя из династии Годуновых и написана в подражание историческим хроникам Шекспира. Одна из основных тем, поднимаемых в трагедии, - власть и человек. Проблема искушения властью показана на примере Бориса Годунова. Попытка опубликовать первую редакцию этой драмы потерпела неудачу. Второй вариант Пушкин создал в 1829-1830 гг. под влиянием замечаний В. А. Жуковского, посоветовавшего «очистить» первоначальный текст от всего того, что могло казаться излишне вольным. Внесенные изменения коснулись названия, ставшего привычным, были исключены сцены «Девичье Поле. Новодевичий монастырь», «Ограда монастырская», «Уборная Марины». Впервые драма «Борис Годунов» была издана в 1831 г. На выставке представлено издание 1937 г. с рисунками художника В. А. Свитальского, подготовленное издательством «Academia».

Следующая книга, знакомящая с творчеством Пушкина, - пародийно-романтическая поэма «Гавриилиада», написанная юным поэтом в 1821 г. в Кишиневе. Это переложение евангельского рассказа о Деве Марии и явившемся ей архангеле Гаврииле. По цензурным условиям того времени, эта работа долгое время ходила только в рукописных списках. В 1828 г. митрополит Серафим довел до сведения правительства о существовании поэмы, после чего, по распоряжению Николая I, было начато следствие. Пушкина вызвали на допрос, где он отрекся от авторства, а затем написал письмо царю. В нем поэт, видимо, признал свое авторство. Следствие было прекращено по резолюции Николая I: «Мне это дело подробно известно и совершенно кончено». В России до 1917 г. печатались под другими названиями лишь отрывки из «Гавриилиады», не связанные с евангельским сюжетом. Первое полное издание вышло в 1918 г. под редакцией В. Я. Брюсова, а текст с комментариями подготовил Б. В. Томашевский в 1922 г. Последнее издание можно увидеть на выставке.

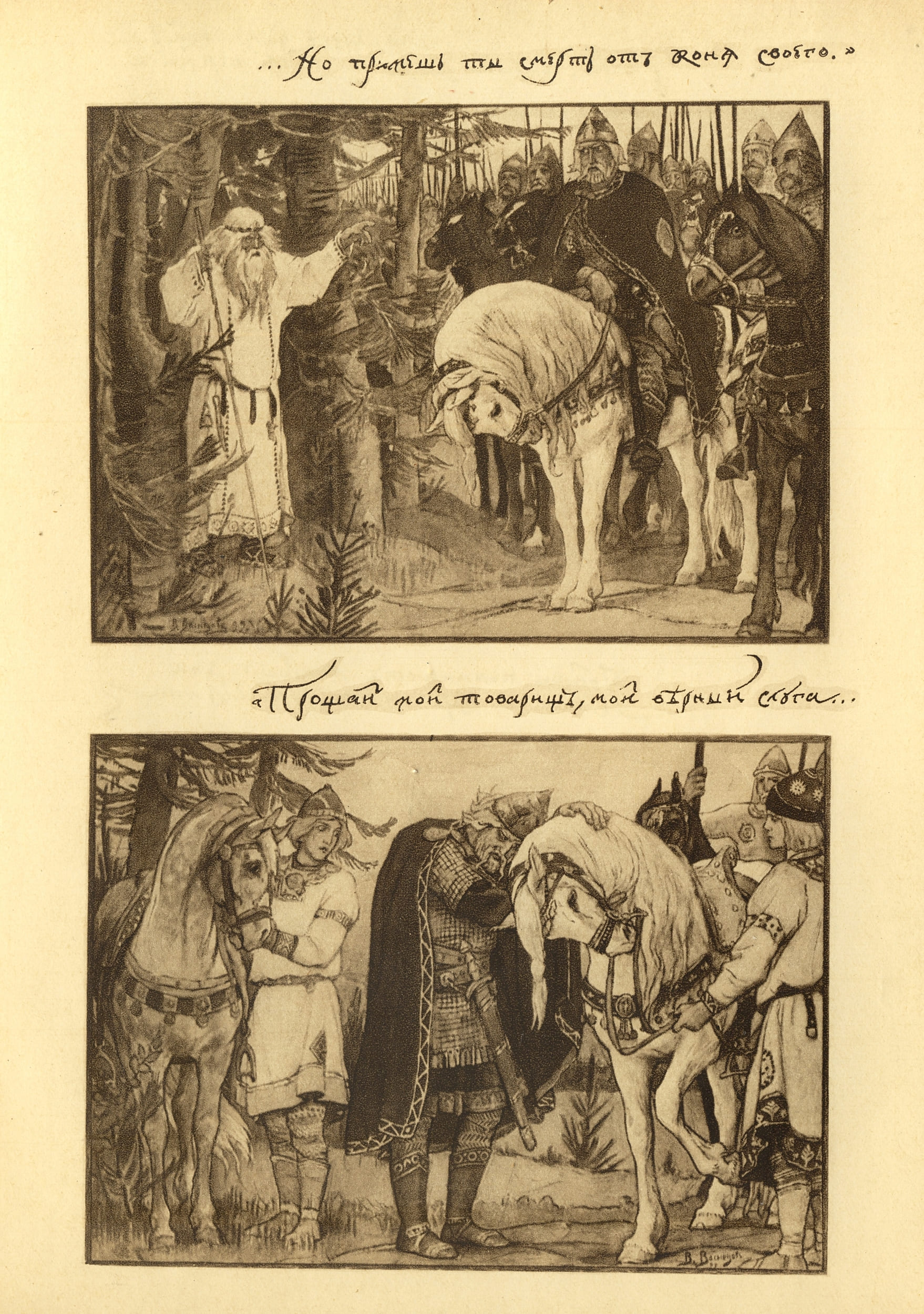

Следующее произведение - «Песнь о вещем Олеге» - историческая баллада, написанная Пушкиным в 1822 г. Это одно из самых известных стихотворений, сюжет которого основан на летописной истории в изложении Н. М. Карамзина. В произведении затрагивается тема трагической предопределенности судьбы, популярная в творчестве поэтов XIX в. Это стихотворение представлено в издании 1915 г., где помимо точной копии рукописи, приведен разбор баллады, а также объяснительные примечания, составленные инспектором 11 Московской гимназии И. К. Линдеманом.

Книга была предназначена для старших классов среднеучебных заведений. Уникальность этого издания в том, что оно содержит элементы, позволяющие понять филологические аспекты, историю, археологию. Практически каждый фрагмент стихотворения проиллюстрирован, в книгу вошли четыре картины, написанные В. М. Васнецовым. Н. А. Римский-Корсаков положил стихотворение на музыку. Линдеман считал своей главной задачей через это произведение Пушкина пробудить в учениках любовь к родной словесности.

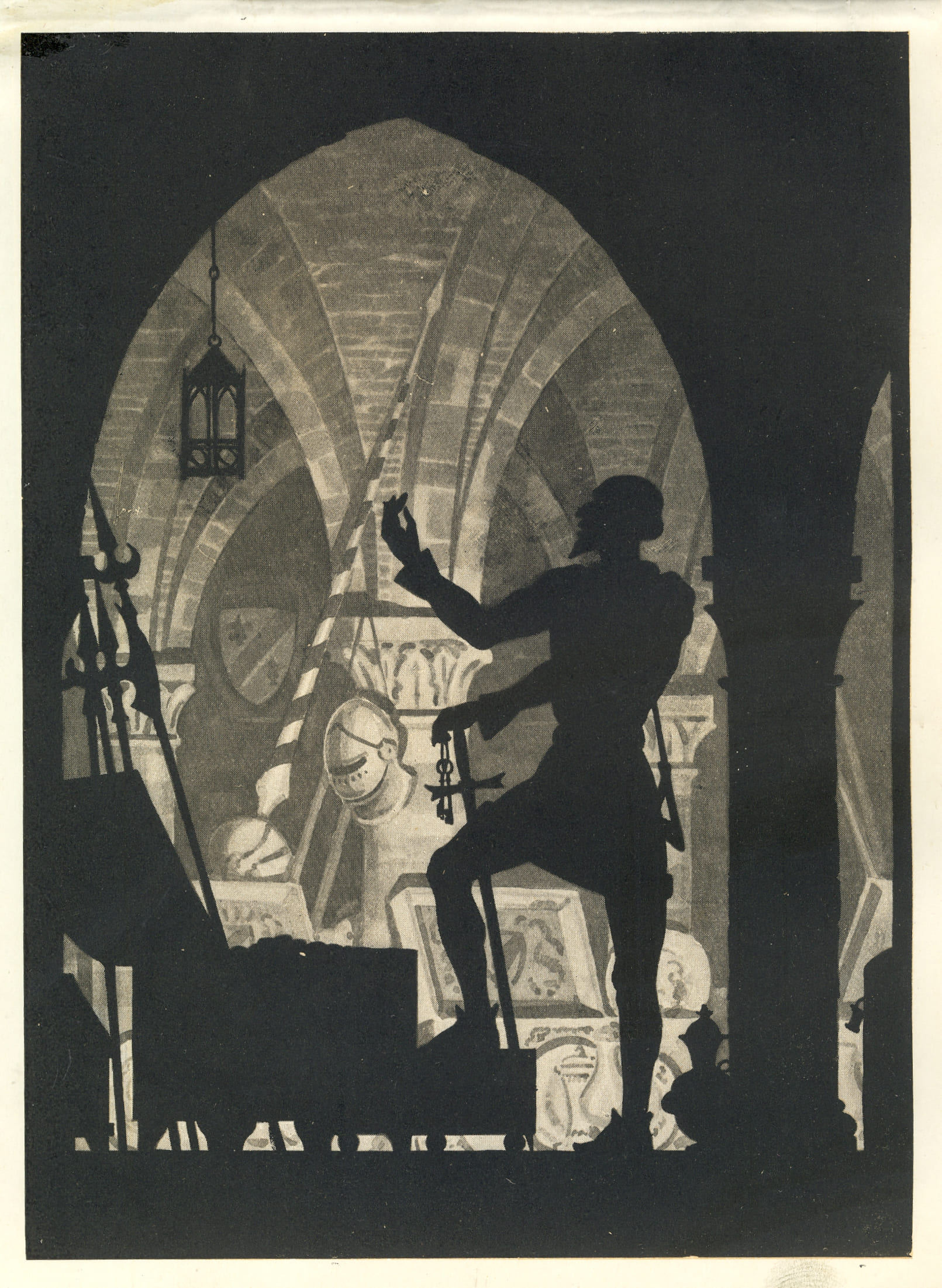

Еще одно произведение Пушкина – «Маленькие трагедии». Это четыре одноактные пьесы для чтения, написанные в 1830 г. в Болдино. Отправившись в Болдино на несколько дней, чтобы привести в порядок дела перед женитьбой, Пушкин вынужден был остаться здесь на несколько месяцев из-за холеры. Это время - наиболее продуктивный литературный период в жизни поэта. Сюжеты для пьес, которые легли в основу «Маленьких трагедий», Пушкин задумал в 1826 г. Поэт запланировал несколько драматических произведений, их сюжеты он взял из истории разных стран и эпох, а их героями должны были стать сильные «демонические» личности на фоне исторических катаклизмов. В основе сюжетов пьес «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» лежат человеческие страсти: любовь, ревность, скупость, зависть. Четвертая пьеса, «Пир во время чумы», завершающая цикл частных межличностных конфликтов, показывает картину всенародного бедствия. Анна Ахматова писала, что «быть может, ни в одном из созданий мировой поэзии грозные вопросы морали не поставлены так резко, как в “Маленьких трагедиях”». Поскольку Пушкин не издавал эти произведения вместе, он не дал им общего названия. На одном из сохранившихся листов он набросал несколько предварительных заглавий, и издатели остановились на варианте «Маленькие трагедии». На выставке представлено юбилейное издание 1937 г. с рисунками И. Ф. Рерберга.