Конференция «Современные исследовательские подходы в науках об искусстве и культуре», объединяющая молодых искусствоведов, дизайнеров и историков культуры, проходит уже восьмой раз. Особенность конференции заключается в том, что она проходит два раза в год, по два дня (этим она близка рабочему семинару), и позволяет студентам и аспирантам представлять свои работы для обсуждения регулярно. Тема этой конференции – «Образ и смысл: искусство во множественном числе». Во вступительном слове профессор А.В. Марков объяснил смысл названия: это не только диалог искусств, но и смена статуса различных видов искусств: постоянное изменение границ между академическим и декоративно-прикладным искусством, появление новых искусств в цифровую эпоху.

Первый день конференции был открыт секцией «Искусство Средних веков: множественность центров развития». Секции конференции вели профессор А.В. Марков, профессор Б.Л. Шапиро, доцент Е.А. Ененко.

Федорова Елизавета (Российский государственный гуманитарный университет, научный руководитель – М.Г. Пивень) в докладе «Мотивы “Пляски смерти” в средневековом искусстве. Историко-культурный контекст формирования иконографии» показала, как единый образ смерти в искусстве XIV–XVI веков развивался параллельно в произведениях живописи, графики, книжной миниатюры. Были выявлены глубокие связи этого новаторского для «осени Средневековья» образа с литературой (начиная с античной поэзии Горация и французского моралистического рассказа «Трое живых и трое мертвых»), музыкой и социальной жизнью Европы, в частности, ренессансным индивидуализмом.

Чабанова Лейла (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, научный руководитель – В.В. Авдеева) в докладе «Традиции романского искусства: фрески в храмах Великого Новгорода» раскрыла проявление романского искусства в архитектуре и росписях собора Рождества Богородицы Антониева монастыря и кафедрального собора Софии Премудрости Божией. Особенно интересны романские традиции в новгородской монументальной живописи первой половины XII века, которые отличаются своей разностильностью: восточно-христианские, византийско-киевские и романские художественные течения беспроблемно сочетались в этих росписях, и романское выдерживалось, в частности, в суровой фактурной прорисовке лиц.

Спиридонова Софья (НИУ ВШЭ, научный руководитель – А.В. Пожидаева) в докладе «Эмблемы литаний Девы в западноевропейском искусстве: визуальное и вербальное» рассмотрела, как воззвания к Богоматери в литаниях визуально представлялись в искусстве. Эти эпитеты, обычно имеющие библейское происхождение, получали свою устойчивую символическую репрезентацию, сохранявшуюся часто и в искусстве Нового времени.

Гомзин Дмитрий (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, научный руководитель – В.В. Авдеева) в докладе «Геральдические сцены на сводах клуатра собора святого Мартина Турского и святого Стефана в Майнце» показал, что геральдика может становиться частью сложной композиции. Поздняя готика стремилась к особому синтезу форм, впечатляющему зрителя и сейчас, и поэтому геральдика тоже может становиться частью своеобразной наглядной сценографии архитектуры имперского Майнца, делая эффектными нервюры и, значит, всю конструкцию.

Кретова Татьяна (Российский государственный гуманитарный университет, научный руководитель – М.Г. Пивень) в докладе «Росписи капеллы Теодолинды в соборе Иоанна Крестителя города Монцы. К вопросу об атрибуции» показала, что фресковый цикл, украшающий стены капеллы Теодолинды в соборе Иоанна Крестителя города Монцы, должен быть признан уникальным и достаточно хорошо сохранившимся памятником позднеготического ломбардского искусства XV в., отражающим в пространстве культового сооружения исторические сюжеты из жизни лангобардов VI–VII в. Вопрос атрибуции фресок в современной искусствоведческой науке окончательно не решен, но анализ стилистических и композиционных особенностей сюжетов цикла позволяет сделать попытку выдвинуть новые предположения о составе мастеров и их принадлежности к художественным мастерским Северной Италии XV века.

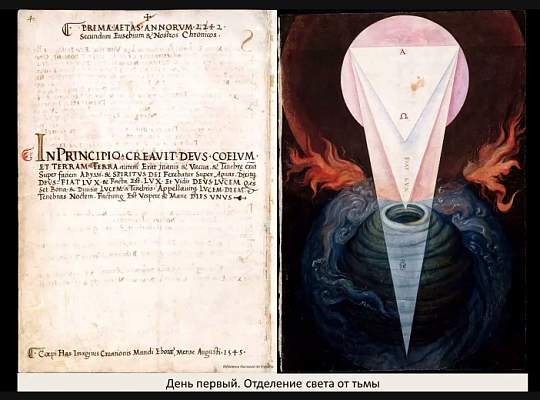

Зотов Тимофей (Российский государственный гуманитарный университет, научный руководитель – М.Г. Пивень) в докладе «Визуализация идей неоплатонической философии в иллюстрациях к трактату Франсиско де Оланды «De Aetatibus Mundi Imagines» показал особенности португальского ренессанса. Неоплатонический догмат единства духовной и материальной сфер оказался выражен не только текстом, но и совокупностью визуальных решений. Этот догмат действительно выражен и в макрокосме текста, и в микрокосме изображения. Изображения сотворения мира соединили идеи эманации, геометрического строя творения, субстантивности света и другие платонические представления, включая принцип тотальной аллегоричности; при этом человек отождествляется с художником-творцом, владеющим символами.

Следующая секция докладов была названа «Искусство Нового времени: на волне культурного многообразия».

Неволина Ольга (Школа-студия (институт) имени Вл.И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре имени А.П. Чехова, научный руководитель – Б.Л. Шапиро) в докладе «Кинетика как инструмент создания сценографического образа» рассуждала о том, что кинетика позволяет выйти за пределы конкретного времени и пространства, уйти от иллюзорности, иллюстративности в искусстве. В сценографии кинетика обладает мощным потенциалом для создания новых смыслов и метафорических образов: спектакля в целом, динамической среды или персонажа.

Горлова Людмила (Российский государственный гуманитарный университет, научный руководитель – И.А. Абрамкин) в докладе «Значение изобразительных средств для смыслообразования в фигуративной живописи» доказала, что изучение роли изобразительных средств и формального инструментария в построении смыслов фигуративной живописи способствует углубленному пониманию основ интерпретации станковой картины, в том числе современной. Необходимо новое равновесие актуальной проблематизации и фундаментального анализа, чтобы показать рождение смыслов произведения как динамику.

Пронь Надежда (Российский государственный гуманитарный университет, научный руководитель – А.В.Познанская) в докладе «Французский японизм на стыке живописи и дизайна: веера Э. Дега» рассказала, что за годы творческой карьеры Эдгар Дега (1834–1917) создал двадцать семь вееров, сюжетно-тематический репертуар которых во многом был аналогичен содержанию его картин и пастелей. Эти вееры следует рассматривать как краткую энциклопедию влияния японского искусства на французский импрессионизм, когда впечатления от разных вещей японского быта смешивались.

Шепелева Мария (Российский государственный гуманитарный университет, научный руководитель – М.Г. Пивень) в докладе «Особенности развития шинуазри в русском декоративно-прикладном искусстве XIX века. К постановке проблемы» заявила, что шинуазри возникает и развивается в европейском искусстве XVIII века как отражение созданного Европой романтизированного, театрализованного, фантазийного, иногда – гротескного образа Китая, что созвучно мировоззрению барокко и рококо. Шинуазри ярко проявляется в сферах предметно-художественного оформления пространства. В XIX веке китайская программа инерционно вливается в русло историзма и, наряду с другими историческими и экзотическими направлениями и «неостилями», воплощается в фарфоре, стекле, художественном литье, бронзе, ювелирном искусстве, мебели. Импорт китайских предметов был усилен прекращением монополии Ост-Индской компании, развитием синологии, опиумными войнами, дизайном чайных магазинов, а также возможностью создания промышленных копий для буржуазных домов. Коллекционный интерес к подлинным китайским произведениям сочетается при этом с открытием Японии как нового ресурса экзотики, компенсирующего историзм.

Монцманова Мирослава (Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы) в докладе «Образ словацкой невесты в словацком искусстве 30–70-х годов ХХ века» рассказала, что в 1930 году были опубликованы «Частные письма Фуллу и Галанду», манифест современного словацкого искусства. После 1948 года в Чехословакии государственная политика учреждает норму соцреализма. Старые реалистические образы невесты были региональными. Но соцреализм потребовал более обобщенного образа национального костюма, что парадоксально способствовало эмансипации этого образа в искусстве 1960-х годов и становлению женских экспериментальных и актуальных образов в искусстве нонконформизма.

Гуркина Мария (Российский государственный гуманитарный университет, научный руководитель – З.С. Ваховская) в докладе «Звук как критерий аутентичности при реставрации» показала, что использование первичных атрибутивных признаков – имени мастера (фабрики) и серийного номера – позволяет идентифицировать авторские, скопированные и поддельные фортепиано, при этом также необходимо учитывать тембровые характеристики как своеобразный паспорт инструмента.

Рылеева Валерия (Российский государственный гуманитарный университет, научный руководитель – З.С. Ваховская) в докладе «Изучение морфологии и химического состава слоя копоти с икон XIX века методом сканирующей электронной микроскопии» показала, что изучение копоти, которая является самым опасным для памятника загрязнением, способствующим преждевременному старению и деградации произведения, может уточнить историю памятника и атрибуцию.

Второй день конференции был открыт секцией «Перипетии иконографии и теоретические дискуссии в ХХ веке».

Высоких Катерина (Российский государственный гуманитарный университет, научный руководитель – А.В. Познанская) в докладе «Специфика иконографии образа Русалочки в творчестве британских иллюстраторов первой четверти XX века» показала, как складывается иконография «морской девы» в «прекрасной книге» британской традиции. Морская дева приобретает черты человека с глубокими переживаниями, в отличие от сирены с ее декоративной функцией в сюжете и иконографии. Эдвардианская эпоха заложила в этот образ ряд физиогномических смыслов, оказавшихся устойчивыми.

Калениченко Анна (Российский государственный гуманитарный университет, научный руководитель – М.Г. Пивень) в докладе «Панофский и Гомбрих: проблемы интерпретации иконографической программы Камеры ди Сан Паоло в Парме» рассказала, как в 1974 году Эрнст Гомбрих предложил свою интерпретацию иконографической программы Камеры ди Сан Паоло в Парме. Это был ответ ученого на вышедший в 1961 году труд Эрвина Панофского «The Iconography of Correggio’s Camera Di San Paolo», посвященный той же проблеме, и расхождения между учеными состояли не только в отдельных толкованиях, но и в понимании, что такое программа и целостный смысл произведения. Панофский подчеркивал диалогичность программы и намеки на современные обстоятельства, а Гомбрих – психологическую убедительность, астрономико-мифологический код и жанровые условности.

Куприкова Анастасия (Российский государственный гуманитарный университет, научный руководитель – О.Э. Артемьева) в докладе «Отражение проблемы современной этики в работах Рубена Эстлунда» обсудила этику морального чувства как вариант эмпирической этики. Шведский режиссер Роберт Эстлунд показывает сложность моральных дилемм и различные понимания «правды» в ситуации классового неравенства.

Секция «Современное искусство: множественность теорий и практик» была разнообразна по постановке проблем и решениям.

Арзина Ксения (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, научный руководитель – К.И. Плотников) в докладе «Гипнотическое воздействие пустых мест в современной живописи» раскрыла психологические параметры влияния картин художников XXI в., изображающих безлюдные пространства в своей живописи, на чувства зрителей. Любопытство и тревога действуют притягательно, хотя разум всячески отвергает мысль о естественности пустых улиц в солнечный день или же открытых дверей, за которыми чернеет непроглядная тьма. Иконографический анализ позволил уточнить, что гипнотическое воздействие достигается искусственным погружением. Часто человек, стремящийся познать картину, внимателен и чуток – вглядываясь, он замечает, что полуденный пейзаж, даже с чисто голубым небом и солнцем в зените, наводит неподдельный ужас, и виною тому, по словам докладчицы, тишина.

Пензякова Кристина и Фокина Дарья (Школа-студия (институт) имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре имени А.П. Чехова, научный руководитель – Б.Л. Шапиро) в докладе «Панк 1980–2000-х гг. как контркультура, стиль и мода» рассмотрели специфические образы контркультурной моды, выражающие протестные настроения. Панк-мода тесно связана с рок-самиздатом, а отечественный панк – гибридный, он включает в себя моменты высокой культуры. Массовая культура 1980–2000-х гг. эстетизировала протестную панк-моду как оригинальную, альтернативную, «другую» по отношению к классической культуре, как новую философию.

Киселева Веда и Смирнова Наталья (Школа-студия (институт) имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре имени А. П. Чехова, научный руководитель – Б.Л. Шапиро) в докладе «Феномен ретромании. Мода на винтаж» изучили причины растущей популярности винтажных вещей в массовой культуре. По выводам докладчиков, винтажное соединяет в себе ауру старины и ловкую современную адаптацию с полной перекодировкой смыслов, возвращая человеку власть над модой.

Маркова Алла (Российский государственный гуманитарный университет, научный руководитель – С.Ю. Штейн) в докладе «Роль зрителя в создании концепции художественной выставки в учреждениях культуры и искусства Министерства обороны Российской Федерации» показала, что мобильные выставки оптимальны для эстетического развития военнослужащих и взаимопонимания между ними. Организация таких выставок требует социологического исследования запросов военнослужащих. В докладе рассмотрены причины внимания военнослужащих к фотоискусству как выражению своих ценностных предпочтений.

Саркисова Александра (Международная академия бизнеса и управления, научный руководитель – Е.А. Ененко) в докладе «Компьютерные игры для женской аудитории – история создания и потребительская среда» показала, что эти игры требуют особой графически-тематической концепции. Женская среда более чутко реагирует на недочеты графических решений, и необходим специальный метод для сбора пожеланий к игре.

Слесарева Анастасия (Международная академия бизнеса и управления, научный руководитель: Е.А. Ененко) в докладе «Формы интерпретации классической литературы в XXI веке на примере комиксов» показала, как интернет-общение повлияло на чтение книг и на новую волну комиксов по классической литературе. В частности, востребованной стала трехмерная графика, напоминающая об экранных искусствах.

В секции «Сценография и дизайн: разнообразие замыслов и воплощений» прозвучали доклады о новых направлениях дизайна.

Маркова Александра (Российский государственный гуманитарный университет, научный руководитель – Б.Л. Шапиро) в докладе «Стилистические реформы в балетном костюме в послереволюционный период» показала, что демократизация и пропагандистское использование балета оказалось вполне успешным. Балет в освоении темы революционных перемен оказался впереди оперы: воплощение современности через обобщенное выражение героики, патетики и романтики подвига оказалось особенно созвучным образно-стилистическим возможностям балета. В новых спектаклях балет выглядел как революционный плакат, прибегал к приемам митингового театра, говорил о революции языком символов и аллегорий. В докладе была проанализирована постановка балета Касьяна Гойлезовского «Смерч» со сценографией Алексея Мусатова.

Комов Валерий (Санкт-Петербургский государственный институт культуры, научный руководитель – О.В. Прокуденкова) в докладе «Метрополитен в формировании городской культуры: Москва, Санкт-Петербург, Казань» показал, что названия станций метро часто не только размечают город, но и маркируют искусство в городе, места повышенного присутствия искусства.

Щептева Екатерина (Международная академия бизнеса и управления, научный руководитель – Е.А. Ененко) в докладе «Изображение типового панельного строительства в России как графический прием» предложила обсудить, как дизайнерские бренды используют узнаваемые городские ландшафты нашей страны. Самый узнаваемый из них – типовое панельное строительство, и в новейшем дизайне оно оказалось графически продуктивным.

Круг Валерия (Международная академия бизнеса и управления, научный руководитель – Е.А. Ененко) в докладе «Ленинградская школа графики. Проблемы решения оформления и иллюстрирования детских книг» обозначила идентичность этой школы на примере стилистики Евгения Чарушина и Владимира Лебедева. Повествовательность в этой школе противостояла идеологическим вторжениям, поэтому эту школу можно назвать нарративной.

Сунгурова Марьям (Международная академия бизнеса и управления, научный руководитель – Е.А. Ененко) в докладе «Проблема использования типографики в иллюстрациях» рассмотрела вклад Яна Чихольда и Эмиля Рудера в типографику. Их предложения по гармоничному сочетанию текста и иллюстрации вполне востребованы и продуктивны в эпоху современных технологий.

В заключительной части профессор А.В. Марков провел мастер-класс «Арт-критика в эпоху коротких видео и искусственного интеллекта: как написать несколько абзацев, но которые прочтут все». На этом мастер-классе было показано, с чего стоит начинать разговор о выставке или отдельном произведении, как говорить об искусстве, погруженном в городскую среду. Современный критик должен уметь не только создать свой убедительный голос, но и слышать чужие голоса. За каждым голосом может стоять судьба целого направления в искусстве, и поэтому только такая слышащая критика будет достаточно прогностической.